2020年初春,当"新型冠状病毒肺炎"这个陌生词汇首次闯入公众视野时,很少有人能预料到这场疫情会持续如此之久,转眼间,日历已翻至2023年,疫情已经三年了,这三年里,我们经历了封控与解封的循环,见证了病毒的变异与防疫策略的调整,也深刻体会到了"不确定性"成为生活常态的复杂感受,站在这个时间节点回望,或许我们需要思考的不仅是如何与病毒共存,更是如何在持续的不确定性中,重建生活的确定性和内心的秩序。

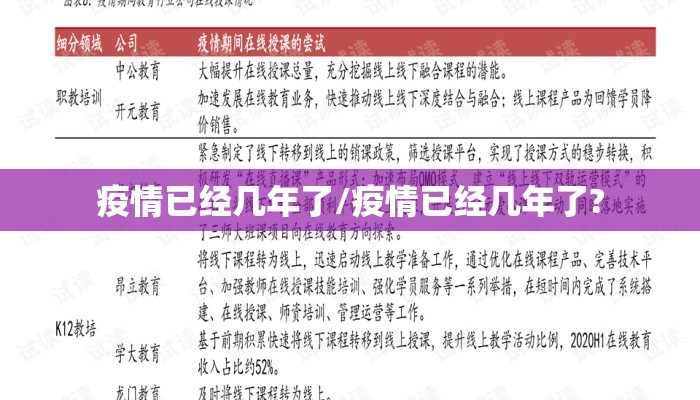

疫情三年,最显著的变化莫过于社会运行模式的深刻转型,远程办公从应急措施变成了许多企业的常态选项,线上会议软件的用户数量呈几何级数增长,教育领域经历了前所未有的数字化实验,从幼儿园到大学,屏幕成了连接师生的重要媒介,商业形态也发生了剧烈变革,社区团购、直播带货等新业态迅速崛起,而传统零售业则面临转型升级的压力,这些变化并非都是疫情直接导致的,但疫情无疑加速了早已存在的趋势,迫使社会在短时间内完成了可能需要十年才会自然发生的转型。

在个人生活层面,疫情带来的不确定性更是直接而深刻,旅行计划被一次次打乱,亲友聚会变得珍贵而奢侈,甚至日常的通勤都时常面临中断的风险,更深远的是,这种不确定性正在重塑人们的生活观念和价值排序,哈佛大学的一项研究表明,疫情后全球范围内人们对"工作与生活平衡"的重视程度提高了37%,对物质财富的追求相对下降,而对心理健康、家庭关系的关注显著上升,这种价值观的变化或许正是人类面对长期压力时的一种适应性调整——当外部环境变得难以预测和控制,人们会本能地将注意力转向那些更可控、更稳定的内在价值。

面对持续的不确定性,人类社会的韧性在疫情中得到了充分展现,从科学界快速研发疫苗的惊人速度,到普通民众适应防疫措施的灵活应变,都证明了人类文明应对危机的能力,但值得注意的是,这种韧性在不同群体间的分布并不均衡,世界银行数据显示,疫情期间全球贫困人口增加了近1亿人,教育不平等加剧,心理健康问题普遍恶化,这提醒我们,在赞扬社会整体韧性的同时,更需关注那些脆弱的个体和群体,因为一个社会的真实韧性程度,往往取决于其最薄弱环节的承受能力。

疫情三年后的今天,或许我们需要的不仅是对抗病毒的策略,更是一套在不确定中安顿身心的生活哲学,古希腊哲学家爱比克泰德曾区分"可控之事"与"不可控之事"的智慧,在当下显得尤为珍贵,建立规律的作息、培养可持续的兴趣爱好、维护真实的社交连接、练习正念冥想……这些看似微小的日常实践,实则是我们在风暴中锚定自我的重要方式,心理学研究表明,保持适度的生活仪式感能有效缓解焦虑,增强对生活的掌控感。

疫情终将过去,但它留给我们的思考不会消失,这三年教会我们的是:确定性或许从来就是一种幻觉,生活的本质就是与不确定性共舞,德国哲学家海德格尔所说的"被抛性"——人被无缘无故地抛入这个世界,不得不面对各种无法选择的处境——在疫情中得到了最真切的体现,但人类的高贵之处恰在于,即使知道确定性难以企求,我们依然会在不确定中寻找意义,在变动中建立连接,在限制中发现可能,这或许就是疫情三年给我们最深刻的启示:生活的艺术不在于等待风暴过去,而在于学会在风雨中保持平衡,继续前行。

本文来自作者[晴迅]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/yxkx/485.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“晴迅”!

希望本篇文章《疫情已经几年了/疫情已经几年了?》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:2020年初春,当"新型冠状病毒肺炎"这个陌生词汇首次闯入公众视野时,很少有人能预料到这场疫情会持续如此之久,转眼间,日历已翻至2023...