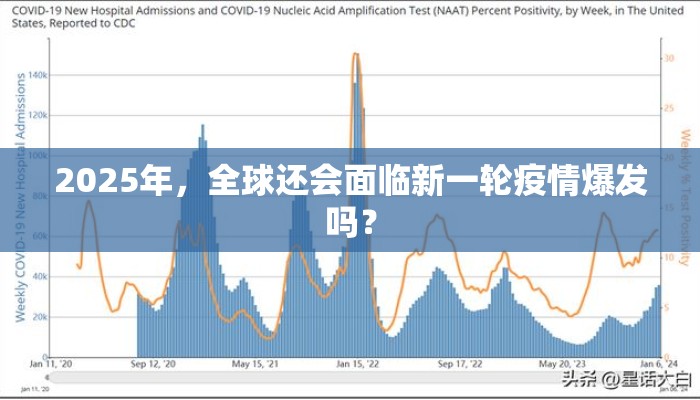

2025年,全球还会面临新一轮疫情爆发吗?

2020年新冠疫情席卷全球,彻底改变了人类的生活方式,随着疫苗接种的普及和防疫措施的调整,许多人开始思考:2025年,我们是否还会遭遇另一场大规模疫情?这个问题不仅关乎公共卫生,更涉及经济、社会和心理层面的深远影响,本文将从病毒变异、全球防控能力、科技进步以及社会行为模式等多个角度,探讨2025年疫情爆发的可能性。

病毒变异:不可忽视的潜在威胁

新冠病毒的变异能力一直是科学家关注的焦点,尽管奥密克戎等变种的致病性有所减弱,但病毒仍在持续进化,2025年是否会出现更具传染性或致命性的新变种?

- 历史经验:流感病毒每年都会变异,导致季节性流行,新冠病毒可能走向类似的道路,成为“地方性流行病”。

- 免疫逃逸:如果新变种能够逃逸现有疫苗和自然免疫的防护,可能导致局部或全球性爆发。

- 动物宿主:病毒在动物群体中传播后可能重组,产生新型病原体,如禽流感或猪流感的跨物种传播先例。

:病毒变异是2025年疫情爆发的最大不确定因素之一。

全球防控能力:进步与挑战并存

疫情初期,各国应对能力的差异暴露无遗,2025年的全球防疫体系是否更加完善?

- 监测系统升级:

- 许多国家建立了更高效的病毒基因测序和预警网络。

- 但部分发展中国家仍缺乏足够的公共卫生资源。

- 疫苗与药物储备:

- mRNA技术加速了疫苗研发,但全球分配不均问题尚未完全解决。

- 抗病毒药物(如Paxlovid)的普及可能降低重症率。

- 国际合作:

世卫组织(WHO)的“大流行病协议”能否在2025年前落地?政治分歧可能拖累协同应对。

:防控能力整体提升,但脆弱地区仍是潜在突破口。

科技进步:人类对抗疫情的新武器

科学与技术是应对疫情的关键变量,2025年可能出现以下突破:

- 通用疫苗研发:针对冠状病毒家族的广谱疫苗或成为现实。

- AI预测模型:人工智能可提前数月预测病毒传播路径,辅助决策。

- 空气净化技术:公共场所的紫外线消毒或纳米过滤系统可能普及。

技术能否及时落地并惠及全球,仍取决于资金和政策支持。

社会行为模式:防疫疲劳与常态化管理

人类对疫情的适应性将直接影响未来的传播规模:

- 防疫疲劳:长期防控可能导致公众警惕性下降,增加聚集性传播风险。

- 远程医疗与居家办公:部分措施可能永久化,减少接触感染。

- 信息传播:虚假信息的泛滥可能干扰科学防疫,如“疫苗犹豫”现象的延续。

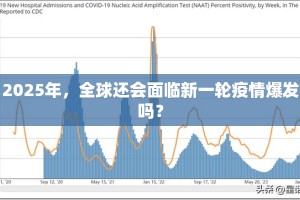

2025年疫情爆发的三种可能情景

基于上述分析,可以推测以下情景:

- 乐观情景:病毒弱化为普通感冒,全球免疫屏障稳固,仅局部小规模暴发。

- 中性情景:季节性流行反复出现,但医疗系统能够有效应对。

- 悲观情景:高致死率新变种引发跨洲传播,防控体系再度承压。

预防胜于应对

尽管无法精准预测2025年的疫情走势,但以下几点至关重要:

- 加强全球卫生治理,缩小国家间的防疫差距。

- 投资科研与公共卫生基础设施,以应对未知病原体。

- 提升公众科学素养,避免恐慌与 misinformation(错误信息)的恶性循环。

2025年是否会有疫情爆发,最终取决于人类今天的行动,唯有未雨绸缪,才能将风险降至最低。

(全文共计约850字)

发表评论