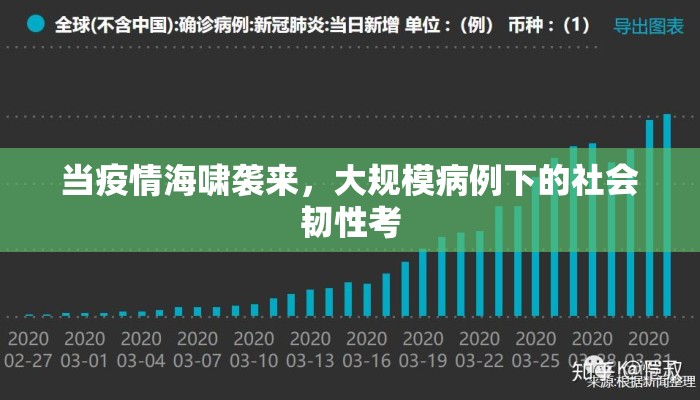

凌晨三点的社区核酸检测点依然排着长龙,寒风中裹着羽绒服的居民默默刷着手机,只有间隔两米的警戒线在路灯下泛着冷光,这样的场景,在过去数年已成为全球共同的记忆,当疫情出现大规模病例,不再是个别城市的遭遇,而是整个国家甚至多国同时面临的危机时,我们看到的不仅是一场公共卫生系统的极限压力测试,更是一面映照社会深层结构的镜子。

大规模病例的暴发首先像一面放大镜,清晰照见了医疗资源的“木桶效应”,短时间内激增的患者如潮水般涌入医院,让最先进的医疗系统也显得捉襟见肘,ICU床位、呼吸机、医护人员——这些平日里看似充足的资源,在病例指数级增长下瞬间变得稀缺,这不仅是数量的挑战,更是结构的考验:农村与城市之间的医疗鸿沟、专科与全科医生的配置、公立与私立医院的协作,都在这一刻暴露无遗,意大利医生不得不在病房里做出“优先救治谁”的艰难抉择;纽约的临时停尸房出现在街头;新德里的人们在社交媒体上绝望地寻求氧气瓶……这些触目惊心的画面提醒我们,公共卫生体系需要的不是锦上添花的尖端技术,而是能够应对冲击的韧性设计。

危机也是变革的催化剂,大规模病例的暴发倒逼出人类历史上罕见的创新速度,mRNA疫苗从序列公布到大规模接种仅用不到一年;远程医疗从边缘选择变成主流服务;AI辅助诊断在CT影像分析中大显身手,这些突破不仅是技术的胜利,更是制度创新的体现——监管机构开启紧急使用授权、全球科学家共享病毒基因序列、跨国药企放弃专利保护,正如1918年大流感后各国建立起现代公共卫生体系,这次疫情也在重塑未来的医疗图景:更加注重预防而非治疗,更加强调协同而非割裂,更加依赖数据而非经验。

在社会心理层面,大规模病例带来了深刻的情感撕裂与重建,恐惧像病毒一样在人群中传播,对未知的恐慌催生了信息流行病——从抢购卫生纸到迷信特效药,集体焦虑在社交媒体上呈病毒式扩散,但与此同时,我们也见证了无数普通人的非凡勇气:快递员组成“生命补给线”为隔离居民运送物资,退休医生重返一线,社区居民自发组织互助群组,这种自下而上的民间力量,构成了官方防控之外的另一重安全网,它证明了一个社会的真正韧性,不仅在于其制度的设计,更在于其公民的品质。

更深远地看,大规模病例暴露出全球治理的结构性困境,当病毒无视国界自由穿梭时,各国的应对却呈现出令人担忧的分化:疫苗民族主义、旅行禁令竞赛、信息透明度的差异,都在削弱全球协作的基石,这提示我们,面对下一次可能更严重的全球健康危机,人类需要建立更加有效的预警机制、更加公平的资源分配方案、更加互信的协作平台。

站在后疫情时代回望,大规模病例的暴发就像一场全球性的压力测试,它既暴露了系统的脆弱,也激发了人类的潜能,它告诉我们,真正的安全不是筑起更高的墙,而是构建更具韧性的网络——在这个网络里,医疗资源得到公平配置,科技创新惠及所有人,社区纽带坚不可摧,全球协作坚定不移,当疫情的海啸最终退去,它留下的不应只是创伤记忆,更应是推动我们建设一个更健康、更公平、更有准备的世界的集体决心。

这场考验终将过去,但它教会我们的关于脆弱性与韧性的课题,应当永远铭记,因为下一次危机来临时,我们能否做得更好,取决于今天我们从教训中学到了多少。

本文来自作者[一驿]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/shhbk/6294.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“一驿”!

希望本篇文章《当疫情海啸袭来,大规模病例下的社会韧性考》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:凌晨三点的社区核酸检测点依然排着长龙,寒风中裹着羽绒服的居民默默刷着手机,只有间隔两米的警戒线在路灯下泛着冷光,这样的场景,在过去数年已...