2022年底,中国疫情防控政策迎来重大调整,社会生产生活逐步回归常态,与公众期待的“报复性复苏”不同,经济增速放缓、消费疲软、企业投资意愿下降等现象持续显现,为何疫情防控放开后,经济未能如期反弹?这一现象背后是短期阵痛还是深层结构性问题?本文将从需求收缩、预期转弱、全球环境及政策传导滞后等维度展开分析。

需求端疲软:消费与投资的“双轮失速”

-

居民消费能力与信心的双重制约

- 收入预期不稳:疫情期间部分行业(如旅游、餐饮)从业者收入骤减,而放开后就业市场恢复缓慢,尤其是青年失业率高企,抑制消费能力。

- 预防性储蓄上升:据央行数据,2023年上半年居民储蓄率同比上升2.3%,反映出对未来的不确定性促使家庭优先储蓄而非消费。

- 消费场景恢复但意愿不足:尽管线下商业复苏,但除节假日短暂反弹外,日常消费仍低于疫情前水平,如2023年“五一”假期旅游收入仅恢复至2019年的85%。

-

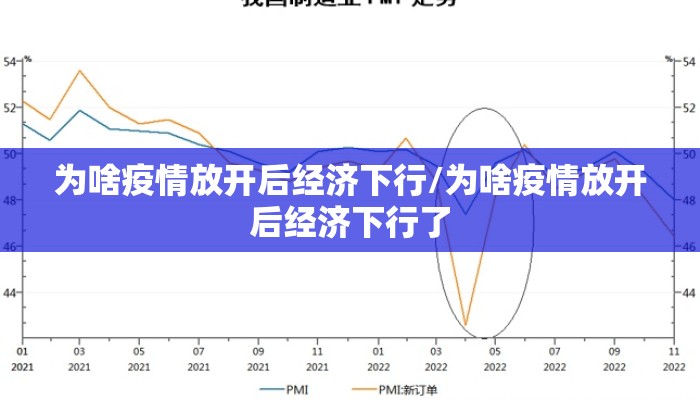

企业投资扩张乏力

- 民营经济观望情绪浓厚:三年疫情导致中小企业资产负债表受损,叠加全球需求萎缩,企业更倾向于修复现金流而非扩大投资。

- 房地产拖累效应:作为传统经济支柱,房地产行业债务风险未完全出清,开发商拿地意愿低迷,2023年1-6月全国土地出让金同比下降23%,连带影响上下游50余个行业。

预期转弱:从“暂时困难”到“长期焦虑”

- 政策不确定性影响市场情绪

部分行业(如教培、互联网)的强监管政策虽已调整,但市场主体对政策连贯性存疑,导致长期投资决策谨慎。

- 全球供应链重构的冲击

欧美“近岸外包”趋势加速,中国出口承压,2023年上半年对美出口同比下降12%,部分制造业外迁东南亚,进一步削弱经济增长动能。

外部环境恶化:全球化退潮的“逆风”

- 欧美经济衰退拖累外需

美联储激进加息抑制全球需求,中国对欧盟出口增速由2022年的15%降至2023年上半年的3%。

- 地缘政治冲突加剧

俄乌战争推高能源价格,中企海外拓展面临更多政治壁垒,如新能源产业在欧洲遭遇“反补贴调查”。

政策传导的时滞与结构性矛盾

- 宽松货币政策的“流动性陷阱”

尽管2023年央行多次降准降息,但资金更多在金融体系内空转,小微企业实际融资成本仍居高不下。

- 财政刺激的边际效应递减

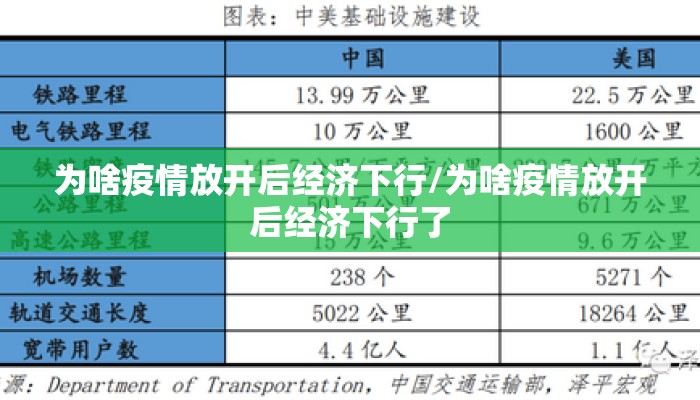

基建投资对GDP的拉动作用从2017年的0.8个百分点降至2023年的0.3,传统投资模式效率下降。

破局之道:短期纾困与长期改革并重

- 提振内需的“组合拳”

发放定向消费券(如针对低收入群体的耐用品补贴)、提高个税专项附加扣除标准,直接增强居民购买力。

- 稳定民营经济预期

通过立法明确“竞争中性”原则,建立政企常态化沟通机制,避免运动式监管。

- 培育新增长极

加大对新能源、人工智能等战略性产业的投入,2023年中国新能源汽车出口量同比增长120%,可成为新外贸支柱。

疫情放开后的经济下行,本质是“疤痕效应”与周期波动、结构转型的叠加,复苏不会一蹴而就,但通过精准施策、深化改革,中国经济有望在阵痛后迈向更高质量的发展轨道,未来1-2年将是关键调整期,既需政策层面的耐心,也需社会对转型阵痛的包容。

本文来自作者[航哲]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/scjj/1156.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“航哲”!

希望本篇文章《为啥疫情放开后经济下行/为啥疫情放开后经济下行了》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:2022年底,中国疫情防控政策迎来重大调整,社会生产生活逐步回归常态,与公众期待的“报复性复苏”不同,经济增速放缓、消费疲软、企业投...