全国封锁的时间线

中国的全国性封锁并非一蹴而就,而是随着疫情的发展逐步实施的,2020年1月23日,武汉宣布“封城”,成为中国首个因新冠疫情采取封锁措施的城市,这一决定震惊了世界,但也为后续全国范围内的防控措施奠定了基础。

随后,随着疫情的扩散,全国多个省市陆续采取了不同程度的封锁措施,2020年1月底至2月初,湖北全省进入封锁状态,其他省份也纷纷启动重大突发公共卫生事件一级响应,限制人员流动,关闭公共场所,并推行居家隔离政策,尽管并非所有地区都像武汉那样完全“封城”,但全国范围内的交通管制、社区封闭管理和企业停工等措施,实际上形成了一种“软性全国封锁”。

直到2020年4月,随着国内疫情逐步得到控制,各地才开始有序解封,但在此后的两年里,由于境外输入和局部疫情反弹,部分城市(如北京、上海、广州等)仍多次采取临时封锁措施,尤其是2022年上海的全域静态管理,再次引发了社会对封锁政策的广泛讨论。

封锁政策的影响

积极效果

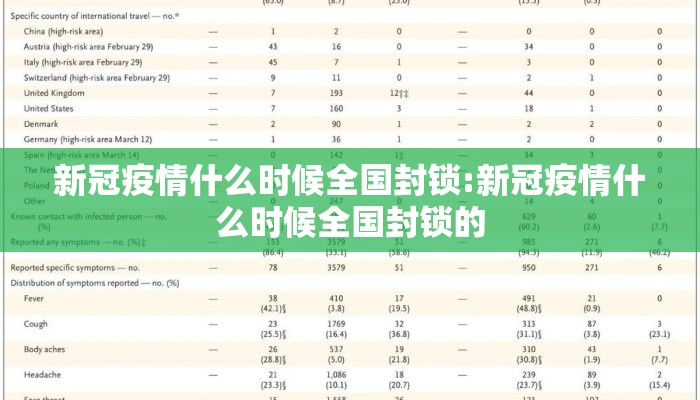

全国封锁在短期内有效遏制了病毒的传播,世界卫生组织(WHO)曾多次肯定中国的防控措施,认为严格的封锁政策降低了感染率和死亡率,数据显示,2020年上半年,中国的感染人数和死亡人数远低于欧美国家,这在一定程度上得益于早期的封锁和隔离措施。

封锁期间,中国迅速建立了大规模的核酸检测体系和健康码系统,为后续的精准防控奠定了基础,这些措施在后来的局部疫情暴发中发挥了重要作用。

负面影响

全国封锁也带来了诸多挑战,经济方面,许多中小企业因停工停产而面临倒闭风险,尤其是餐饮、旅游和零售行业受到严重冲击,社会层面,长期的封锁导致部分民众出现心理问题,如焦虑、抑郁等,严格的封控措施也引发了关于个人自由与公共健康之间平衡的争议。

2022年,随着奥密克戎变异株的传播,部分城市的长时间封锁(如上海)导致物资供应紧张、就医困难等问题,进一步加剧了公众对防控政策的不满,中国政府于2022年12月宣布优化防控措施,逐步放开管控,标志着全国封锁时代的结束。

社会反思:封锁政策的经验与教训

全国封锁是中国在疫情初期采取的非常手段,其效果和代价都值得深入思考,从积极角度看,封锁确实为疫情防控争取了时间,避免了医疗资源的挤兑,但从长远来看,过度依赖封锁并非可持续的防疫策略。

未来的公共卫生政策需要更加科学和灵活,封锁虽然有效,但对经济和社会的影响巨大,应在精准防控和减少干扰之间找到平衡,应加强公共卫生体系建设,提高疫苗覆盖率、药物储备和医疗资源分配能力,以减少对极端措施的依赖,政府需增强与公众的沟通,确保防控政策的透明度和公信力,避免因信息不对称引发社会矛盾。

本文来自作者[晴迅]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/yxkx/3830.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“晴迅”!

希望本篇文章《新冠疫情什么时候全国封锁:新冠疫情什么时候全国封锁的》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:全国封锁的时间线中国的全国性封锁并非一蹴而就,而是随着疫情的发展逐步实施的,2020年1月23日,武汉宣布“封城”,成为中国首个因新...