2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,北京作为中国的首都和国际交往中心,其疫情防控历程备受关注,从年初的输入性病例到年中的新发地市场聚集性疫情,再到秋冬季节的零星散发,北京的抗疫实践为超大城市应对突发公共卫生事件提供了重要经验,本文将以时间线为轴,梳理2020年北京疫情的关键节点、防控措施及社会影响,并总结其中的启示。

疫情初期:输入性病例与严防死守(1-3月)

-

首例确诊病例

2020年1月20日,北京确诊首例新冠肺炎病例,患者为从武汉返京人员,随后一周内,输入性病例持续增加,北京迅速启动重大突发公共卫生事件一级响应。- 措施:关闭景区、暂停大型活动,要求返京人员居家隔离14天。

- 数据:截至3月底,北京累计报告本地确诊病例416例,治愈率超90%。

-

“外防输入”压力

3月后,境外输入成为主要风险,北京对所有国际航班实行分流,入境人员集中隔离,有效遏制了境外疫情扩散。

新发地市场聚集性疫情(6月)

-

突发疫情

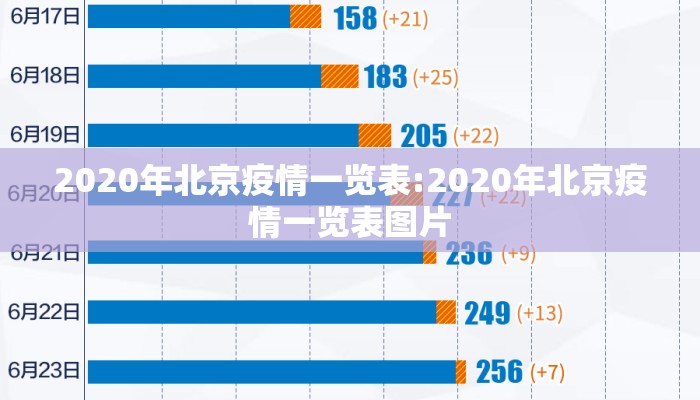

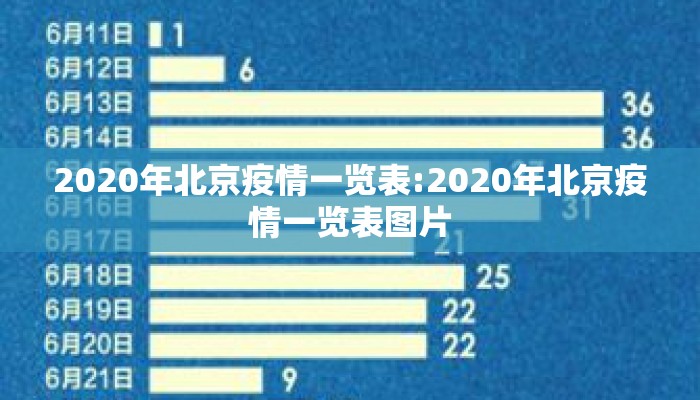

6月11日,北京连续56天无新增后,西城区报告1例本土病例,溯源发现与新发地批发市场关联,一周内新增确诊超200例,疫情波及11个区。- 溯源结果:冷链食品包装检出病毒,提示“物传人”风险。

-

快速响应

- 精准防控:划定高风险地区(如丰台花乡),对市场周边社区封闭管理。

- 大规模检测:10天内完成1100万人次核酸检测,日均检测能力从4万提升至50万。

- 保供稳价:启动备用市场,确保蔬菜供应不断链。

-

成效:7月6日,北京中高风险地区清零,本轮疫情累计确诊335例,未出现大规模外溢。

秋冬防控与常态化管理(9-12月)

-

零星散发与闭环管理

9月后,北京出现数起冷链相关病例(如顺义区),政府加强冷链行业监管,推行“北京健康宝”扫码溯源。- 数据:12月顺义聚集性疫情中,5天内完成全区120万人核酸检测。

-

“双节”防控

针对国庆、元旦假期,北京倡导“非必要不出京”,景区限流75%,实现零本土传播。

防控措施亮点与挑战

-

科技赋能

- 健康宝实现“一码通行”,大数据追踪密切接触者。

- 线上教育、远程办公缓解社会停摆压力。

-

基层动员

社区工作者、志愿者参与联防联控,完成“敲门行动”排查。 -

挑战

- 新发地疫情暴露农贸市场卫生管理短板。

- 个别地区防控“一刀切”引发争议。

数据统计与社会影响

- 全年数据:2020年北京累计报告本地确诊病例929例,死亡9例,治愈率98.3%。

- 经济影响:一季度GDP同比下降6.6%,但下半年复苏明显,全年增速转正(1.2%)。

- 社会心态:初期恐慌情绪后,公众逐渐适应常态化防控。

启示与展望

-

超大城市防控经验

- 快速流调、分级管控、科技支撑是核心。

- 需平衡精准防控与经济社会运行。

-

长期准备

2020年疫情凸显公共卫生体系改革必要性,北京随后推动发热门诊扩容、疾控中心升级。

2020年北京疫情应对是一场“教科书式”的实战演练,既展现了制度优势,也揭示了改进空间,这段历程为全球特大城市抗疫提供了中国方案,也为后疫情时代的公共卫生治理留下了深刻思考。

(全文约1500字)

本文来自作者[轩恺]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/xwjl/1913.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“轩恺”!

希望本篇文章《2020年北京疫情一览表:2020年北京疫情一览表图片》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,北京作为中国的首都和国际交往中心,其疫情防控历程备受关注,从年初的输入性病例到年中的新发地市场聚集...