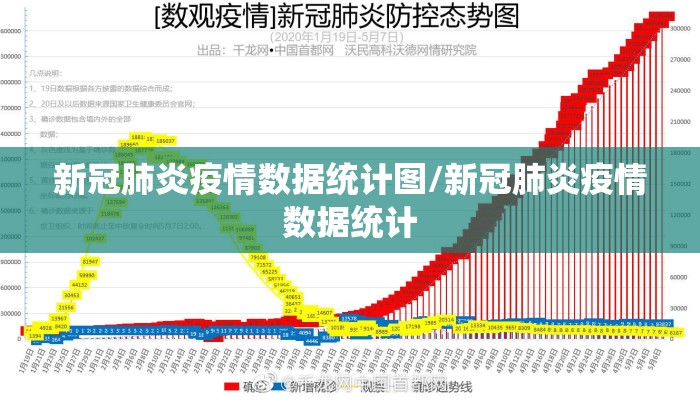

新冠肺炎疫情数据统计图/新冠肺炎疫情数据统计

新冠肺炎疫情数据统计的重要性

指导疫情防控决策

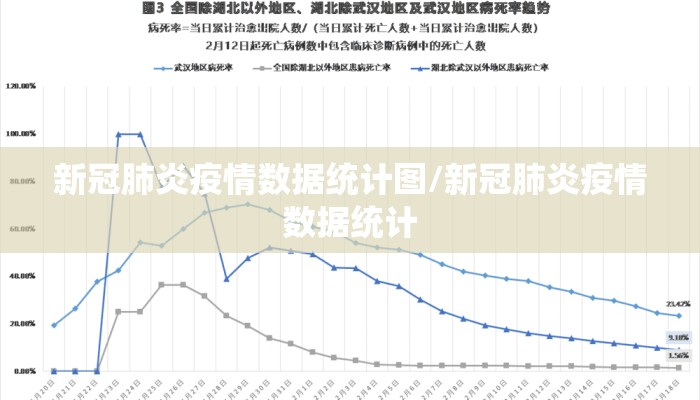

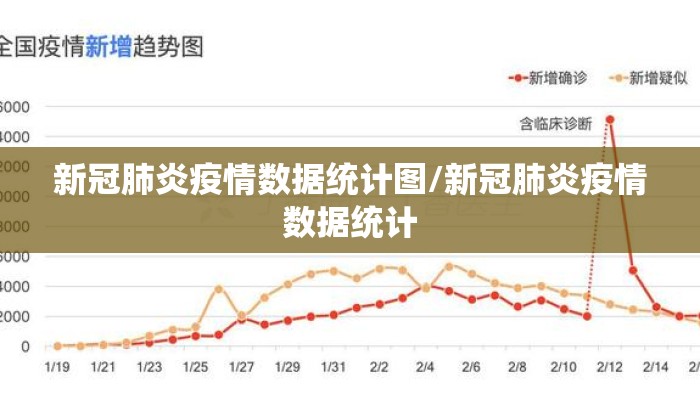

疫情数据统计是各国政府制定防控措施的重要依据,通过统计每日新增病例、死亡人数、康复率等指标,政府可以评估疫情的严重程度,并采取相应的封锁、隔离或疫苗接种政策,中国在疫情初期通过严格的病例追踪和大规模核酸检测,迅速控制了疫情扩散;而欧美国家则通过数据模型预测疫情高峰,调整医疗资源分配。

支持科学研究

流行病学家、病毒学家和公共卫生专家依赖疫情数据研究病毒的传播模式、变异趋势以及疫苗的有效性,英国通过基因组测序数据发现新冠病毒的Alpha和Delta变异株,为全球防疫提供了重要参考。

增强公众意识

透明、准确的数据发布有助于公众了解疫情动态,提高防护意识,世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门定期更新疫情数据,帮助民众评估风险并采取相应措施,如佩戴口罩、减少聚集等。

新冠肺炎疫情数据统计的现状

全球疫情数据主要来源于各国政府、国际组织(如WHO)以及独立研究机构,常见的统计指标包括:

- 确诊病例数:通过核酸检测或抗原检测确认的感染人数。

- 死亡病例数:直接或间接由新冠病毒导致的死亡人数。

- 康复病例数:符合出院标准的治愈患者数量。

- 疫苗接种数据:接种疫苗的剂次和覆盖率。

不同国家的统计标准存在差异。

- 中国采用严格的核酸检测标准,并实施“动态清零”政策,确保数据准确性。

- 美国依赖各州自行上报数据,但由于检测能力和统计口径不同,可能存在漏报或重复计算。

- 印度在疫情高峰期因检测能力不足,实际感染人数可能远超官方数据。

国际组织如WHO和约翰斯·霍普金斯大学(JHU)整合全球数据,提供实时疫情地图,成为全球疫情监测的重要工具。

新冠肺炎疫情数据统计的挑战

尽管数据统计在疫情防控中发挥了巨大作用,但仍面临诸多挑战:

数据准确性问题

- 检测能力不足:部分发展中国家因检测资源有限,导致确诊病例数被低估。

- 统计标准不统一:各国对“新冠死亡”的定义不同,例如是否将基础疾病患者纳入统计。

- 数据滞后性:部分国家数据更新缓慢,影响全球疫情趋势分析。

数据透明度与政治因素

- 部分国家出于政治或经济考虑,可能调整数据发布策略,影响国际信任,2020年初某些国家被质疑隐瞒真实感染人数。

- 虚假信息(如“疫情数据造假”论)加剧公众对官方数据的不信任。

国际协作不足

- 全球疫情数据共享机制尚不完善,部分国家未能及时向WHO报告变异病毒信息,导致防控延误。

- 数据隐私问题也影响跨境信息交流,如欧盟的GDPR(通用数据保护条例)限制了部分数据的公开。

未来展望:如何优化疫情数据统计?

建立全球统一的数据标准

WHO应推动各国采用一致的统计方法,确保数据可比性,明确“新冠死亡”的定义,并规范检测和报告流程。

加强数据共享与国际合作

各国应建立更高效的数据共享平台,尤其是针对病毒变异监测,2021年建立的“全球疫情警报和反应网络”(GOARN)是一个良好开端,但仍需更多国家参与。

利用大数据与人工智能优化统计

- 实时监测:通过手机定位、社交媒体数据分析疫情热点。

- 预测模型:AI可帮助预测疫情发展趋势,提前部署医疗资源。

提高公众数据素养

政府和媒体应加强科普,帮助公众正确理解疫情数据,避免因误读数据导致恐慌或松懈。

发表评论