新冠疫情对全球经济造成了前所未有的冲击,各国经济在封锁、供应链中断和需求萎缩中经历了剧烈震荡,三年过去,随着疫苗接种的普及和防疫政策的调整,全球经济逐步进入复苏轨道,复苏之路并非坦途,各国面临通胀压力、债务风险、产业结构调整等多重挑战,本文将从全球视角出发,分析疫情后三年经济发展的关键趋势、潜在风险以及未来机遇。

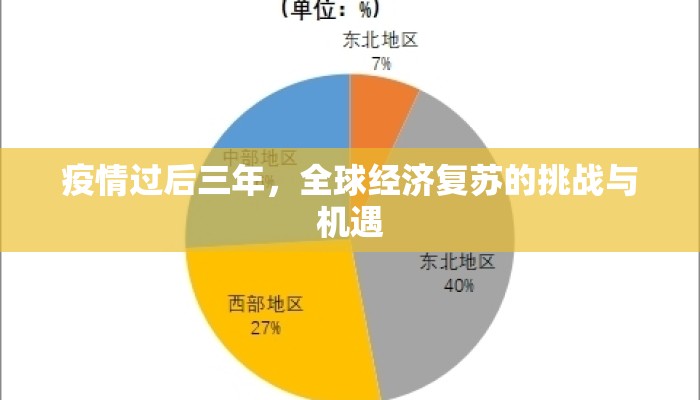

全球经济复苏的不均衡性

疫情后的经济复苏呈现明显的“K型分化”特征:

- 发达经济体凭借强大的财政刺激和货币政策支撑,复苏较快,美国通过《通胀削减法案》推动制造业回流,欧盟通过“下一代欧盟”计划投资绿色转型。

- 新兴市场和发展中国家受制于疫苗获取滞后、债务高企和货币贬值,复苏步伐缓慢,世界银行数据显示,2023年低收入国家GDP增速仅为3.1%,远低于疫情前水平。

- 中国经济的结构性调整:作为全球供应链核心,中国在疫情后转向“内循环为主”的发展模式,消费和科技产业成为新增长点,但房地产行业调整对短期增速造成压力。

三大核心挑战

-

通胀与货币政策的博弈

- 为应对疫情,全球央行曾实施超宽松货币政策,导致2022-2023年多国通胀创40年新高,美联储激进加息虽抑制通胀,但也加剧了金融市场的波动性。

- 未来三年,如何在控制通胀与维持经济增长间取得平衡,将是各国央行的首要课题。

-

供应链重构与全球化退潮

- 疫情暴露了全球供应链的脆弱性,“去风险化”成为主流,欧美推动“友岸外包”(Friend-shoring),将产业链向政治盟友转移。

- 这一趋势可能推高生产成本,但也为新兴制造业国家(如越南、印度)带来机遇。

-

债务危机隐忧

国际金融协会(IIF)统计,2023年全球债务达307万亿美元,占GDP的336%,发展中国家偿债压力尤为严峻,斯里兰卡、加纳等国已陷入主权债务违约。

新增长引擎的崛起

尽管挑战重重,疫情也加速了以下领域的突破性发展:

-

数字经济与人工智能

远程办公、电商、云计算等需求激增,全球数字经济规模预计2025年突破20万亿美元,生成式AI(如ChatGPT)的爆发式应用,可能重塑多个行业的生产效率。

-

绿色转型与能源革命

各国“碳中和”承诺推动可再生能源投资,2023年全球光伏装机量同比增长35%,电动汽车渗透率超15%,绿色技术或成为下一轮经济增长的核心驱动力。

-

生物科技与健康产业

mRNA疫苗技术的成功验证了生物医药的潜力,未来三年,基因编辑、精准医疗等领域将吸引更多资本投入。

政策建议与未来展望

- 国际合作应对系统性风险:G20等平台需协调债务重组、气候融资等议题,避免“以邻为壑”的政策竞争。

- 投资人力资本与创新:教育、技能培训是适应技术变革的关键,新加坡的“技能创前程”计划值得借鉴。

- 平衡安全与效率:供应链本土化需避免过度牺牲经济效率,可通过区域合作(如RCEP)降低风险。

疫情后的三年,全球经济既面临“疤痕效应”的制约,也孕育着技术革命与结构转型的生机,能否化危为机,取决于各国能否在短期稳定与长期竞争力之间找到动态平衡,历史经验表明,危机往往催生变革——正如2008年金融危机后移动互联网的崛起,疫情后的世界或将迎来新一轮产业革命的开端。

(全文约1,050字)

本文来自作者[腾忆]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/shhbk/367.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“腾忆”!

希望本篇文章《疫情过后三年,全球经济复苏的挑战与机遇》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:新冠疫情对全球经济造成了前所未有的冲击,各国经济在封锁、供应链中断和需求萎缩中经历了剧烈震荡,三年过去,随着疫苗接种的普及和防疫政策...