疫情病毒名称叫什么来着?回顾COVID-19的命名与影响

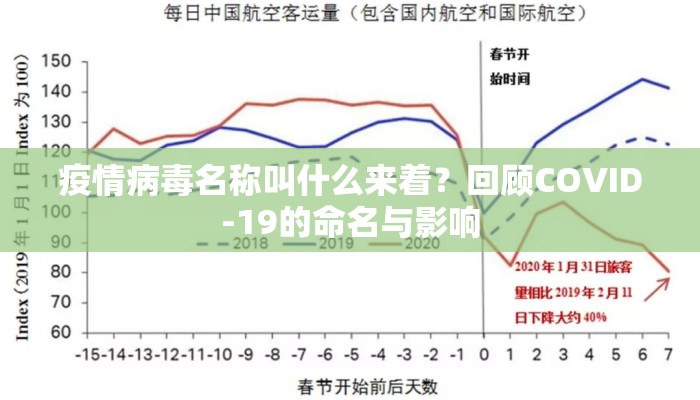

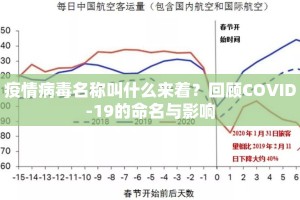

在2020年初,一场突如其来的全球疫情改变了人类的生活方式,随着病毒的传播,人们开始关注它的名称、来源和影响,随着时间的推移,许多人可能会疑惑:“疫情病毒名称叫什么来着?”本文将回顾新型冠状病毒的命名过程、科学依据,以及它在全球范围内的深远影响。

病毒的命名:从“新型冠状病毒”到“COVID-19”

在疫情初期,由于病毒尚未被正式命名,媒体和公众通常称其为“新型冠状病毒”或“武汉肺炎”,这种临时称呼引发了争议,尤其是“武汉肺炎”这一带有地域标签的表述,可能导致污名化。

2020年2月11日,世界卫生组织(WHO)正式宣布将该病毒命名为“SARS-CoV-2”(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2),而由其引发的疾病则命名为“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019),这一命名遵循了国际病毒分类委员会(ICTV)和WHO的命名规则,避免使用地名、人名或特定群体名称,以减少歧视和误解。

“COVID-19”中的“CO”代表“Corona”(冠状),“VI”代表“Virus”(病毒),“D”代表“Disease”(疾病),而“19”则表示该病毒在2019年被发现,这一命名既科学又中立,有助于全球公共卫生信息的统一传播。

病毒名称的演变与公众认知

尽管WHO和科学界采用了正式名称,但在社交媒体和新闻报道中,仍然存在不同的称呼方式。

- “新冠病毒”:中文媒体常用的简称,指代SARS-CoV-2。

- “武汉病毒”:部分媒体和政客曾使用这一带有地域标签的称呼,引发争议。

- “Delta”“Omicron”:随着病毒变异,WHO采用希腊字母命名变异株,如Delta(B.1.617.2)和Omicron(B.1.1.529)。

这些不同的称呼反映了公众对病毒认知的变化,也体现了科学传播的挑战。

病毒名称背后的科学与社会影响

科学命名的重要性

病毒的正式命名不仅关乎科学准确性,也影响全球公共卫生应对。

- 避免污名化:使用“COVID-19”而非“武汉肺炎”有助于减少对特定地区或人群的歧视。

- 促进国际合作:统一的命名有助于各国共享研究数据,加快疫苗和治疗方法的研发。

名称如何影响公众心理

- 恐慌与误解:早期“不明肺炎”的报道加剧了公众的恐惧。

- 阴谋论的滋生:部分人将病毒与特定国家或实验室联系起来,导致错误信息的传播。

变异株的命名与应对

2021年,WHO引入希腊字母命名变异株(如Alpha、Delta、Omicron),以简化公众理解并避免使用复杂的科学代号(如B.1.1.7),这一举措有助于提高公众对病毒变异的认知,但也带来新的挑战,

- 变异株的威胁被低估:部分人认为“Omicron只是感冒”,忽视其传播力。

- 名称混淆:随着变异株增多,公众可能难以区分不同变种。

疫情三年后:我们是否遗忘了病毒的名称?

随着全球逐渐进入“后疫情时代”,许多人开始淡忘病毒的正式名称,这一现象可能源于:

- 疫情常态化:COVID-19从“突发公共卫生事件”转变为长期存在的传染病。

- 信息过载:公众对疫情新闻的疲劳导致关注度下降。

- 疫苗与治疗进步:随着疫苗普及,病毒的威胁感降低。

病毒并未消失,变异仍在继续,2023年,XBB等新变异株的出现提醒我们,COVID-19仍是全球健康挑战。

记住病毒名称的意义

“疫情病毒名称叫什么来着?”这个问题的背后,反映的是人类对疫情的集体记忆,COVID-19不仅是一个科学术语,更是一个时代的象征,记住它的名称,不仅是对历史的尊重,也是对未来的警示——病毒可能变异,但科学合作与公共卫生意识必须持续。

在全球化的今天,病毒没有国界,命名也不应带有偏见,只有通过科学、理性和团结,人类才能更好地应对未来的健康危机。

发表评论