疫情结束时间是哪一年(新冠肺炎疫情结束时间是哪一年)

2020年初,新冠病毒(COVID-19)的暴发彻底改变了世界,从最初的恐慌到逐步适应,人类与疫情的斗争已持续多年,随着疫苗接种的普及和病毒变异,一个核心问题始终萦绕在公众心头:疫情究竟会在哪一年真正结束?本文将从科学、社会、经济等多维度探讨这一问题,并分析全球抗疫进程中的关键节点与未来可能。

疫情发展的阶段性回顾

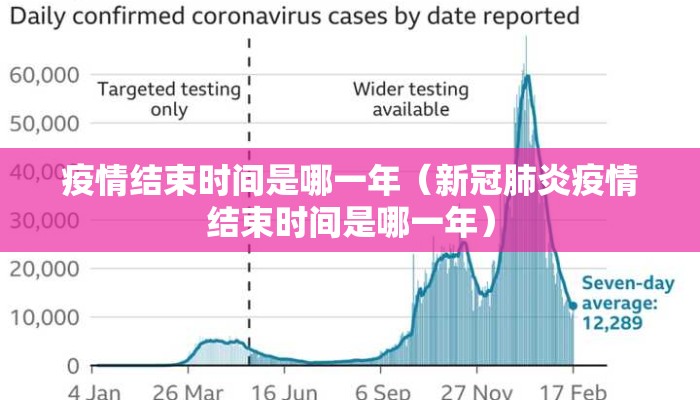

- 2020-2021年:全球大流行与紧急应对

- 疫情初期,多国采取封锁措施,医疗系统承压。

- 2021年疫苗问世,但病毒变异(如德尔塔、奥密克戎)导致反复。

- 2022-2023年:从“大流行”到“地方性流行”

- 世界卫生组织(WHO)于2023年5月宣布“新冠不再构成国际关注的突发公共卫生事件”,标志着全球进入“后疫情时代”。

- 多数国家逐步放开限制,但病毒仍在传播。

科学视角:疫情结束的定义与时间预测

- “结束”的标准争议

- 流行病学家认为,疫情结束并非病毒消失,而是其危害可控,成为“地方性流行病”(如流感)。

- 关键指标:重症率、死亡率、医疗系统承载力。

- 专家预测的分歧

- 乐观派(如美国传染病专家福奇):2024-2025年全球基本实现常态化。

- 谨慎派:需持续观察病毒变异趋势,可能延至2026年后。

影响疫情结束时间的关键因素

- 病毒变异的不确定性

奥密克戎后,病毒致病性减弱,但免疫逃逸能力增强,未来可能出现新变种。

- 全球疫苗接种不平等

非洲等地区接种率不足20%,成为病毒变异的温床。

- 公共卫生政策的持续性

部分国家“躺平”策略可能导致局部反弹(如2023年中国短暂封控)。

社会与经济维度:疫情“长尾效应”

- 心理创伤的长期性

全球焦虑、抑郁病例增加,恢复需数十年。

- 经济复苏的不均衡

旅游业、航空业2025年或恢复至2019年水平,但中小企业面临债务压力。

未来展望:人类如何与病毒共存?

- 科技突破的潜力

广谱冠状病毒疫苗、抗病毒药物(如Paxlovid)的研发或加速疫情终结。

- 国际合作的重要性

WHO呼吁建立全球疫苗共享机制,减少“免疫鸿沟”。

疫情结束的“相对论”

综合科学与社会因素,疫情可能在2025年前后进入稳定期,但病毒不会彻底消失,人类需学会与之共存,正如应对流感一样,真正的“结束”不仅是医学胜利,更是社会韧性的体现。

最终答案:没有确切的年份,但2025年或成为全球抗疫的重要转折点。

(全文约1200字)

注:本文数据截至2023年10月,未来需根据病毒变异和政策调整更新研判。

发表评论