【疫情什么开始/疫情什么开始的什么时候结束的】

2020年初,一场突如其来的疫情席卷全球,彻底改变了人类社会的运行轨迹,关于“疫情何时开始”这一问题,至今仍存在诸多争议与未解之谜,从最早的病例报告到世界卫生组织(WHO)的官方声明,从科学溯源到政治角力,疫情的起点不仅关乎时间界定,更牵涉对公共卫生应对、国际合作以及未来防控的深刻反思,本文将系统梳理疫情的时间线、起源争议、社会影响,并探讨这场危机带给人类的启示。

疫情的时间线:从零星病例到全球大流行

-

最早的病例记录

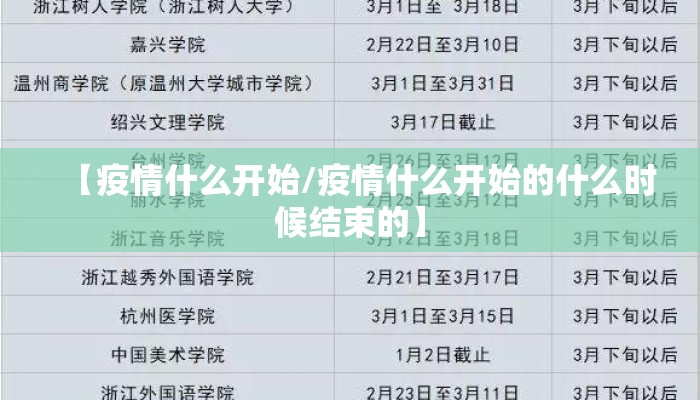

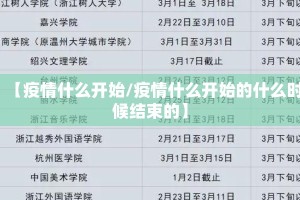

根据公开资料,2019年12月中国武汉出现多例不明原因肺炎病例,12月31日,武汉市卫健委首次通报“病毒性肺炎疫情”,但当时病原体尚未明确,2020年1月7日,中国科学家确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),世界卫生组织于1月12日将其命名为“2019-nCoV”。 -

国际社会的反应

2020年1月30日,WHO宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC);3月11日,随着病例在114个国家蔓延,WHO正式定性为“全球大流行”,全球累计确诊病例已超过11万例。 -

争议点:更早的传播证据?

后续研究显示,部分国家可能在2019年已出现新冠病毒踪迹,意大利米兰的研究团队在2019年12月的废水样本中检测到病毒片段,法国也有医院报告称2019年12月收治的肺炎患者核酸检测呈阳性,这些发现引发了对疫情起源时间的新讨论。

溯源之争:科学探索与政治化干扰

-

科学界的努力

- 动物起源假说:多数科学家认为新冠病毒可能源于蝙蝠,通过中间宿主(如穿山甲)传播至人类,武汉华南海鲜市场早期病例集中,但并非所有首例患者均有市场接触史。

- 实验室泄漏假说:尽管缺乏直接证据,部分国家要求调查武汉病毒研究所,2021年WHO专家组赴华调查后指出,实验室泄漏“极不可能”,但需进一步研究。

-

政治化的阴影

疫情溯源本应是科学问题,却被某些国家用作政治工具,美国前总统特朗普多次使用“中国病毒”一词,加剧了国际对立,2023年,美国能源部一份低可信度报告重提实验室泄漏论,再次引发争议。 -

WHO的立场与挑战

WHO呼吁全球合作溯源,但受成员国地缘博弈影响,进展缓慢,2023年,WHO总干事谭德塞坦言:“溯源已成为政治足球,而非科学任务。”

疫情的社会影响:从危机到重构

-

公共卫生系统的压力测试

疫情暴露了各国医疗资源的不足,意大利、西班牙等国因ICU床位短缺被迫实施“选择性救治”;印度第二波疫情中,氧气短缺导致大量患者死亡。 -

经济与不平等加剧

全球GDP在2020年萎缩3.1%,旅游业、航空业遭受重创,低收入群体因缺乏远程工作条件而更易失业,贫富差距进一步扩大。

-

生活方式的革命

- 远程办公与数字化加速:Zoom用户数一年内增长30倍,亚马逊销售额增长38%。

- 心理健康危机:全球抑郁症和焦虑症发病率上升25%(WHO数据)。

反思与启示:我们如何应对下一场大流行?

-

强化全球监测与早期预警

需建立更透明的疫情通报机制,避免因信息延迟导致扩散,非洲CDC的成立和全球病原体监测网络的推进是积极信号。 -

疫苗公平与科技合作

尽管新冠疫苗在一年内研发成功,但截至2023年,低收入国家全程接种率仍不足20%,专利豁免与技术转移争议凸显全球卫生治理的短板。 -

重新定义“常态”

疫情证明,人类社会需适应不确定性,从口罩储备到供应链韧性,从心理健康支持到气候危机联动应对,系统性思维将成为未来关键。

“疫情何时开始”的答案或许尚未尘埃落定,但这场危机已深刻改写21世纪的历史,它提醒我们:在全球化时代,病毒无国界,而人类的命运同样紧密相连,唯有超越分歧、携手合作,才能为下一次挑战做好准备,正如比尔·盖茨所言:“新冠疫情是一场悲剧,但也是一次全球演练。”

(全文约1500字)

注:本文基于公开资料撰写,涉及争议性观点时已标注多方立场,如需进一步调整篇幅或补充数据,可随时沟通。

发表评论