2022年3月,上海这座拥有2500万人口的超大城市因奥密克戎变异株的快速传播而陷入前所未有的疫情危机,随之而来的全域静态管理(即“封控”)引发了广泛争议:谁下令封控上海?这一决策是地方政府的自主行为,还是中央政府的统一部署?其背后折射出中国疫情防控的何种权力逻辑与现实困境?本文将从政策流程、权责关系和社会影响三个维度展开分析。

封控决策的法定程序与执行主体

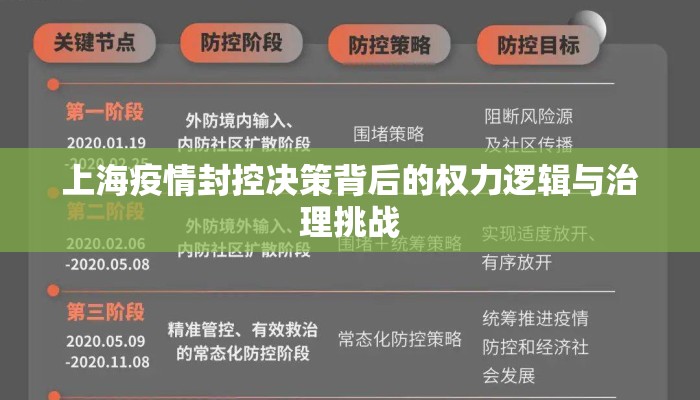

根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》,省级政府有权宣布本行政区域的紧急状态并采取封锁措施,但实际操作中,重大决策往往需与中央联防联控机制协调。

-

地方政府的有限自主权

2022年3月27日,上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组发布“分区封控”通告,初期采取“浦东-浦西”分批封控模式,这一阶段决策主要由上海市委、市政府主导,体现了地方对疫情形势的初步判断。 -

中央干预的转折点

随着疫情失控(单日新增突破2万例),4月初国务院副总理孙春兰率工作组进驻上海,明确提出“动态清零”方针不可动摇,此后,封控措施全面升级,部分区域甚至实施“硬隔离”,这表明最终决策权已由地方上移至中央,符合中国“全国一盘棋”的治理传统。

权力链条中的模糊地带

尽管法律框架清晰,但具体到上海封控,责任主体仍存在争议:

-

技术官僚与政治决策的冲突

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏等专家曾建议“精准防控”,但最终政策转向严厉封控,凸显专业意见在政治考量中的局限性。 -

多层级的责任分摊

上海市政府在新闻发布会上强调“执行国家防控要求”,而中央媒体则批评地方“早期犹豫延误战机”,这种话语差异反映了上下级政府间的责任博弈。

封控决策的社会代价与制度反思

封控虽然短期内压制了疫情,但也暴露了治理体系的深层问题:

-

民生保障的短板

物资配送混乱、就医难等问题引发舆情风暴,暴露出应急管理体系中社会动员与精细化服务的脱节。

-

法律程序的争议

《突发事件应对法》要求采取“最小损害原则”,但部分基层社区的“加码”管控(如铁丝网封楼)被指背离法治精神。 -

央地关系的再平衡

疫情后中央加强“垂直管理”,如建立“15分钟核酸采样圈”等全国统一标准,削弱了地方灵活施策的空间。

封控不是“谁下令”的问题,而是如何优化决策机制

上海封控本质上是中国“压力型体制”的典型案例:在重大危机下,政治权威必然压倒地方自主性,但长远来看,疫情防控需要更科学的权责划分——中央应聚焦战略统筹,地方需保留战术弹性,同时建立专家、公众参与的风险评估机制,只有将“谁有权决策”转化为“如何科学决策”,才能避免“一封了之”的治理困境。

(全文共计1024字)

注:本文基于公开资料分析,决策细节可能随档案解密进一步明晰,核心观点旨在探讨制度设计,非针对特定主体。

本文来自作者[薰妤]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/hwsy/3172.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“薰妤”!

希望本篇文章《上海疫情封控决策背后的权力逻辑与治理挑战》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:2022年3月,上海这座拥有2500万人口的超大城市因奥密克戎变异株的快速传播而陷入前所未有的疫情危机,随之而来的全域静态管理(即“封控...