2020年至2022年,新冠疫情席卷全球,成为百年来最严重的公共卫生危机之一,这场疫情不仅改变了人类的生活方式,也留下了沉重的死亡数字,疫情三年一共死亡多少人”的讨论,始终伴随着数据争议、统计差异和时间节点的复杂性,本文将从全球视角梳理死亡数据,分析关键年份的死亡率变化(“那年升时”),并探讨背后的社会与科学意义。

全球疫情死亡数据的统计与争议

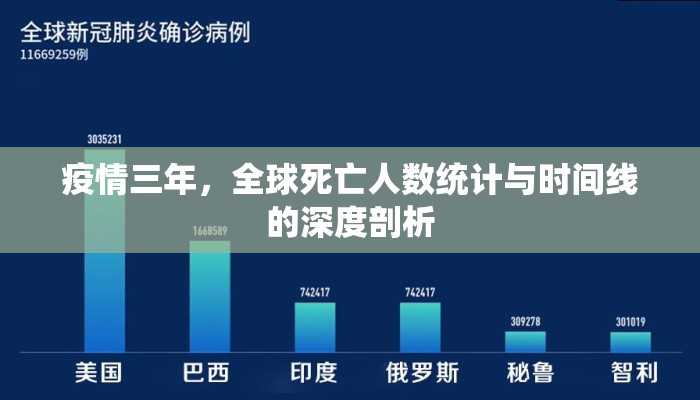

根据世界卫生组织(WHO)2023年发布的报告,2020年1月至2022年12月,全球直接或间接因新冠死亡的累计人数约为1500万至2000万(含超额死亡),这一数据远超各国官方通报的“直接死于新冠”的数字(约700万),差异主要源于以下因素:

- 统计标准不同:部分国家仅统计核酸检测阳性后的死亡病例,而忽略未检测或并发症致死的案例。

- 超额死亡(Excess Deaths):疫情期间因医疗资源挤兑、其他疾病延误治疗导致的死亡,也被计入影响范围,印度2021年的超额死亡人数可能达400万,远超官方通报的50万。

- 数据透明度问题:一些国家因政治或社会原因未公开真实数据,如朝鲜、非洲部分国家等。

关键年份的死亡高峰(“那年升时”)

疫情三年的死亡趋势并非均匀分布,而是呈现明显的波峰与波谷,以下为三个关键阶段的对比分析:

2020年:初期爆发与应对不足

- 死亡人数:全球约180万(WHO数据)。

- 高峰时段:2020年4月(欧美第一波)、12月(冬季反弹)。

- 原因:病毒未知性、医疗系统崩溃、缺乏疫苗,意大利、西班牙等国死亡率一度超过10%。

2021年:变异毒株与疫苗竞赛

- 死亡人数:激增至约350万,为三年最高。

- 高峰时段:2021年7月(Delta变异株主导)、12月(Omicron出现)。

- 矛盾现象:尽管疫苗覆盖率提升,但Delta的高传染性与部分国家“躺平”政策导致死亡激增,美国2021年死亡人数反超2020年。

2022年:Omicron与“后疫情时代”

- 死亡人数:约200万(死亡率下降但基数庞大)。

- 高峰时段:2022年2月(Omicron全球扩散)。

- 特点:病毒毒性减弱,但传播力极强,老年群体与基础病患者风险突出,中国在2022年底政策调整后,短期内出现死亡人数上升。

数据背后的社会启示

-

公共卫生系统的脆弱性

高收入国家(如美国、英国)因医疗资源分配不均导致死亡率居高不下;而越南、新西兰等严格防控国家则有效压平曲线。 -

信息透明与科学协作的重要性

巴西、印度等国因早期否认疫情或数据隐瞒,加剧了悲剧;相反,韩国、德国的数据公开助力了精准防控。 -

长期影响:生命与经济的两难

疫情三年全球平均寿命下降1.5岁(美国尤为显著),而经济停滞与心理问题成为隐性代价。

铭记数字,反思未来

“1500万”不仅是一个统计结果,更代表无数个体的故事,从2020年的恐慌到2022年的常态化,人类付出了惨痛代价,却也积累了应对危机的经验,如何平衡科学、伦理与社会治理,仍是留给后疫情时代的终极命题。

(全文约1200字)

数据来源:WHO、IHME(健康指标与评估研究所)、《经济学人》超额死亡模型。

本文来自作者[景珀]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/hwsy/3001.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“景珀”!

希望本篇文章《疫情三年,全球死亡人数统计与时间线的深度剖析》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:2020年至2022年,新冠疫情席卷全球,成为百年来最严重的公共卫生危机之一,这场疫情不仅改变了人类的生活方式,也留下了沉重的死亡数字,...