福建本土疫情的反复引发社会广泛关注,随着防控措施的推进,多位流行病学专家对病例规模、传播趋势及防控效果进行了科学评估,这些研判不仅关乎本地防控策略的调整,也为全国其他地区提供了重要参考,本文将结合专家观点,分析福建疫情的特点、病例预估依据及其对公共卫生体系的启示。

疫情背景与传播特点

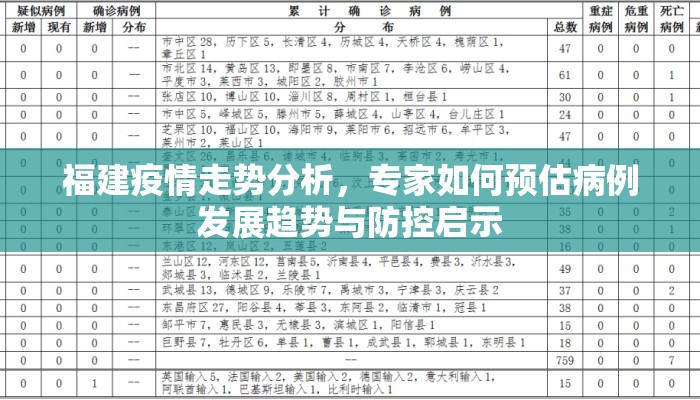

福建本轮疫情主要由奥密克戎变异株引发,其特点是潜伏期短、传播速度快、隐匿性强,初期病例集中在沿海城市,通过社区活动和跨区域流动快速扩散,专家指出,奥密克株的高传染性导致疫情在发现时可能已形成一定规模的社区传播,这是病例数短期内攀升的主要原因,部分病例源头不明,增加了流调工作的难度,也对精准防控提出了更高要求。

专家如何预估病例规模?

-

模型预测与实时再生数(Rt值)分析

通过流行病学模型(如SEIR模型),专家结合核酸检测阳性率、密接者感染比例等数据,推算病例增长趋势,实时再生数(Rt值)是关键指标,若Rt持续高于1,表明疫情仍处于扩散阶段,福建疫情初期Rt值一度达到2.5以上,专家据此判断病例数可能呈指数级增长,需通过强化管控压低传播曲线。 -

核酸筛查与隐匿传播链评估

大规模核酸筛查是发现隐匿病例的重要手段,专家通过检测阳性率的变化,评估社区中未发现的感染规模,若连续多日阳性率居高不下,说明潜在传播链未被完全切断,总病例数可能高于报告数量,福建在重点区域开展多轮筛查后,阳性率逐步下降,表明防控措施逐步见效。 -

时空分布与人群流动性分析

病例的时空分布可反映疫情扩散范围,专家通过病例轨迹与交通数据模拟传播路径,预估高风险区域,若病例涉及学校、工厂等聚集性场所,可能引发局部暴发;若病例与跨城通勤相关,则需警惕区域扩散风险,福建部分病例与渔船作业、港口贸易相关,这类环境的封闭性加速了传播,专家据此调整了重点人群的监测策略。

防控措施与病例发展趋势

为控制疫情,福建迅速采取了区域封控、限制聚集、远程教学等措施,专家认为,这些干预手段的效果通常在1-2个潜伏期(约7-14天)后显现,若措施执行到位,病例数将在达到峰值后逐步下降,福建日增病例已呈回落趋势,但专家提醒,仍需警惕防控疲劳导致的反弹风险,尤其在中秋、国庆等节假日期间,人员流动可能带来新的输入性压力。

专家预估的挑战与不确定性

疫情预测需应对多重不确定性:

- 数据滞后性:病例从感染到报告存在时间差,初期数据可能低估实际规模。

- 变异株特性:奥密克戎变异株的免疫逃逸能力可能影响疫苗保护效果,增加重复感染风险。

- 社会行为因素:公众的防护意识、政策配合度等难以量化,却直接影响防控效果。

专家强调预估结果需动态调整,并建议通过高频数据监测(如 wastewater surveillance)弥补报告延迟的不足。

对公共卫生体系的启示

福建疫情再次凸显了常态化防控与应急响应结合的重要性:

- 加强早期预警系统:扩大哨点医院监测范围,利用大数据追踪异常健康信号。

- 优化精准防控策略:避免“一刀切”封控,通过分区分级管理平衡经济与防疫。

- 提升公众风险沟通:用通俗语言解释模型预估结果,增强社会对防控措施的理解与配合。

福建疫情的病例预估不仅是技术性分析,更是防控决策的重要支撑,专家通过科学模型与实时数据,为疫情走势提供了可信的参考框架,随着病毒变异与防控经验的积累,构建更灵敏、更具韧性的公共卫生体系,将是应对疫情长期挑战的关键。

本文来自作者[拓韶]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/bkxwy/6198.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“拓韶”!

希望本篇文章《福建疫情走势分析,专家如何预估病例发展趋势与防控启示》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:福建本土疫情的反复引发社会广泛关注,随着防控措施的推进,多位流行病学专家对病例规模、传播趋势及防控效果进行了科学评估,这些研判不仅关乎本...