疫情开始时间究竟是几月几日?全球抗疫历程的关键节点回溯

2020年初,一场突如其来的疫情彻底改变了世界的运行轨迹,疫情开始时间”的讨论,不仅关乎科学溯源,更牵动着人们对这场全球危机的集体记忆,确定一个具体的“开始日期”并非易事——它涉及医学定义、地域差异和政治叙事的多重交织,本文将梳理关键时间节点,还原疫情早期的真实图景,并探讨这一问题的复杂性。

科学视角:最早的病例与官方确认

-

2019年12月的武汉线索

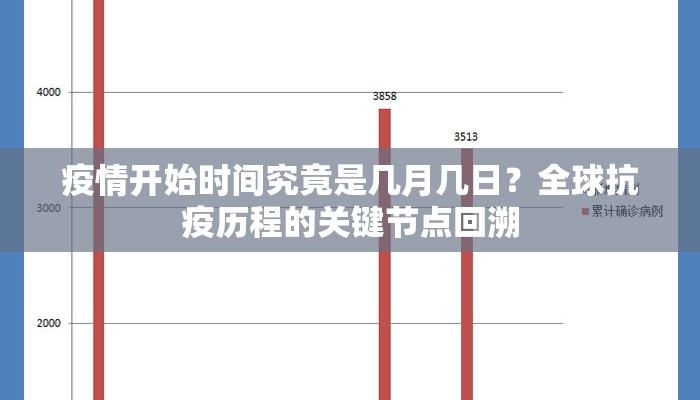

根据世界卫生组织(WHO)报告,中国湖北省武汉市于2019年12月31日首次通报“不明原因肺炎病例”,回溯性研究显示,早期病例可追溯至12月8日左右,部分患者与华南海鲜市场有关联。

争议点:是否有更早的零星病例未被发现?2021年《自然》期刊的研究提出,新冠病毒可能在2019年11月已开始人际传播。 -

国际上的早期证据

- 意大利:2020年研究发现,2019年12月的废水样本中检测到病毒RNA。

- 美国:CDC数据显示,2020年1月前的献血样本中存在抗体反应。

这些发现暗示病毒可能早于官方通报时间已在多国隐匿传播。

政治与舆论中的“开始时间”之争

-

中国的关键时间线

- 2020年1月7日:中国科学家分离出新冠病毒。

- 1月23日:武汉“封城”,成为全球首个采取严格管控措施的城市。

西方部分媒体曾质疑中国“延迟通报”,但WHO在2021年溯源报告中肯定了中国早期的数据分享。

-

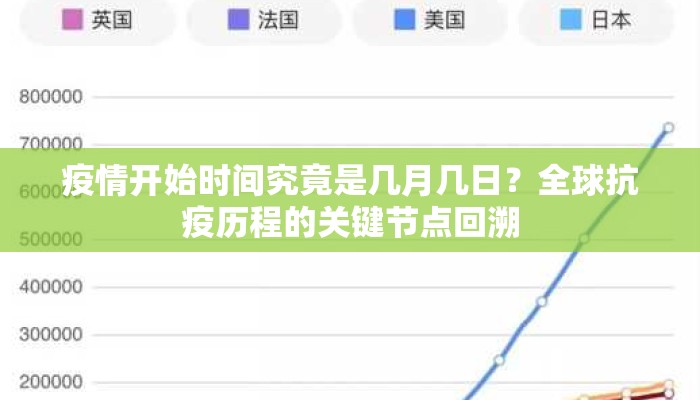

其他国家的时间差

- 美国:首例确诊报告于2020年1月20日,但特朗普政府直到3月才宣布紧急状态。

- 欧洲:意大利于2020年2月21日成为首个大规模暴发的欧洲国家。

不同国家的应对速度差异,使得“开始时间”在公众认知中呈现碎片化。

为何难以定义“绝对开始日”?

-

病毒溯源的复杂性

新冠病毒属于RNA病毒,变异速度快,科学家通过基因测序推测其可能于2019年秋季从动物宿主跃迁至人类,但“零号病人”至今未明确。 -

流行病学的定义困境

- 流行病学起点:通常以首个聚集性病例或实验室确认为标志。

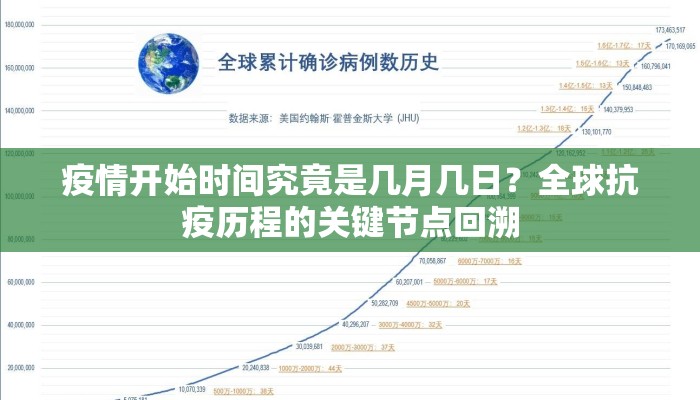

- 大流行(Pandemic)声明:WHO于2020年3月11日宣布新冠为“全球大流行”,这一行政定义晚于实际传播。

-

数据透明度的挑战

早期检测能力不足、无症状感染者的存在,以及部分国家的数据披露延迟,导致全球疫情时间线难以精确拼接。

从“开始时间”到全球抗疫启示

-

早期预警系统的重要性

疫情暴露了全球公共卫生监测的漏洞,专家呼吁建立更灵敏的跨国病毒监测网络,例如通过AI分析异常医疗数据。

-

科学与政治的博弈

病毒溯源本应是科学问题,但部分国家将其政治化,2021年WHO第二阶段溯源计划因地缘争议受阻,凸显国际合作之难。 -

公众认知的塑造

媒体对“疫情开始”的报道框架直接影响公众对责任的归因,将“武汉”与病毒强行关联助长了针对亚裔的歧视。

铭记历史,而非纠结起点

疫情没有单一的“开始日”,而是一个渐进的过程,与其争论具体日期,不如反思人类如何从这场危机中学习——加强科学协作、完善公共卫生体系,并警惕将灾难工具化的倾向,正如WHO总干事谭德塞所言:“病毒没有国界,我们的团结也不应有。”

(全文约1,200字)

注:本文基于公开科学报告和媒体报道,部分争议性观点已平衡呈现,如需进一步学术支持,可提供参考文献列表。

发表评论