疫情之下,寒门学子的读研困境与突围之路

引言:梦想与现实的碰撞

2020年以来的新冠疫情,不仅改变了全球经济的运行轨迹,也让无数普通家庭的生活陷入困境,对于许多即将毕业的大学生而言,读研深造是提升竞争力的重要途径,但疫情导致的经济压力却让这一梦想变得遥不可及。"想读研,但家里实在拿不出钱"——这句话成了许多寒门学子心中的隐痛,当教育投入与家庭经济能力形成尖锐矛盾时,这些年轻人该如何在逆境中寻找出路?

疫情下的经济困境:读研成本成为"不可承受之重"

-

家庭收入锐减

疫情导致失业率上升、中小企业倒闭,许多家庭的主要经济来源中断,据《中国家庭金融调查报告》显示,2020年约40%的中低收入家庭因疫情收入下降30%以上,对于这些家庭而言,动辄数万元的考研培训费、学费和生活费,已成为难以负担的支出。 -

隐性成本增加

除了学费,考研还涉及资料购买、辅导班、异地考试住宿等开销,一名二本院校的学生算过账:"从备考到录取,至少需要2万元,这相当于我父母半年的收入。"而疫情反复导致的考试延期、线上面试设备购置等,进一步增加了经济压力。 -

心理负担加剧

许多学生因经济压力陷入自责:"看着父母省吃俭用,我甚至不敢开口要钱报班。"这种焦虑不仅影响备考状态,还可能引发放弃深造的念头。

现实选择:放弃、负债还是另辟蹊径?

面对经济压力,寒门学子通常面临三种选择:

-

无奈放弃:梦想向现实低头

部分学生选择直接就业以缓解家庭压力,但低学历在就业市场上的竞争力不足,可能陷入"收入低—难以提升—阶层固化"的恶性循环。 -

借贷读书:高风险的双刃剑

助学贷款、网贷甚至民间借贷成为一些人的选择,缺乏稳定收入的研究生群体可能因还贷压力影响学业,甚至陷入债务陷阱。 -

迂回策略:半工半读与公益支持

- 兼职备考:部分学生选择边工作边考研,但时间和精力的分散极大影响成功率。

- 公益项目:如"研究生支教团"等计划提供学费减免,但名额有限、竞争激烈。

- 国际替代方案:德国、挪威等国家公立大学免学费,但疫情下出国风险与语言门槛成为新挑战。

破局之道:政策、社会与个人的合力

-

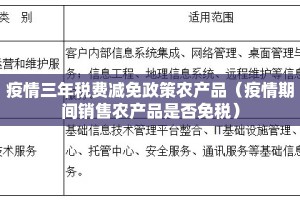

政策层面:扩大教育普惠性

- 增加研究生助学金覆盖面,特别是对疫情受影响家庭的专项补贴。

- 推动高校与企业合作"定向培养"模式,以未来就业抵消学费压力。

-

社会支持:构建助学网络

- 公益组织可设立"疫情助学基金",提供无息贷款或奖学金。

- 高校校友资源对接,为贫困生提供实习机会或经济援助。

-

个人行动:理性规划与资源整合

- 低成本备考:利用免费网课(如MOOC)、二手教材降低支出。

- 非全日制研究生:兼顾工作与学习,但需注意社会认可度差异。

- 技能先行:先就业积累资金和经验,再通过在职研究生实现学历提升。

教育的本质是希望

疫情终将过去,但对教育的投资是穿越经济周期的长期命题,寒门学子的困境提醒我们:教育公平不仅是资源分配问题,更是社会韧性的体现,无论是通过政策倾斜、社会援助,还是个人的灵活调整,解决问题的核心在于——不让任何一个有潜力的年轻人,因短期经济压力失去改变命运的机会。

正如一名成功申请助学贷款的研究生所说:"贫穷会限制选择,但无法禁锢思想,只要还有一条路,就值得坚持走下去。"在充满不确定性的时代,这份坚持或许正是破局的关键。

(全文共约1200字)

发表评论