2020年,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,成为人类历史上一个不可忽视的转折点,这场疫情不仅改变了人们的生活方式,也深刻影响了全球经济、政治和社会结构,从武汉首次报告不明原因肺炎病例,到世界卫生组织(WHO)宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),再到全球多国相继封锁、疫苗研发竞速,2020年注定被载入史册,成为人类共同记忆中的“疫情之年”。

疫情暴发:从局部到全球的蔓延

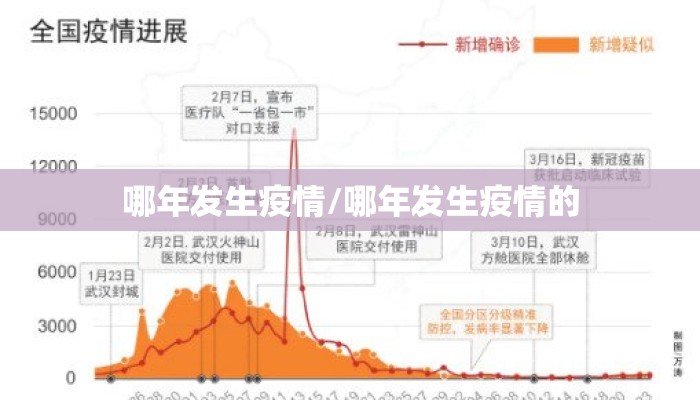

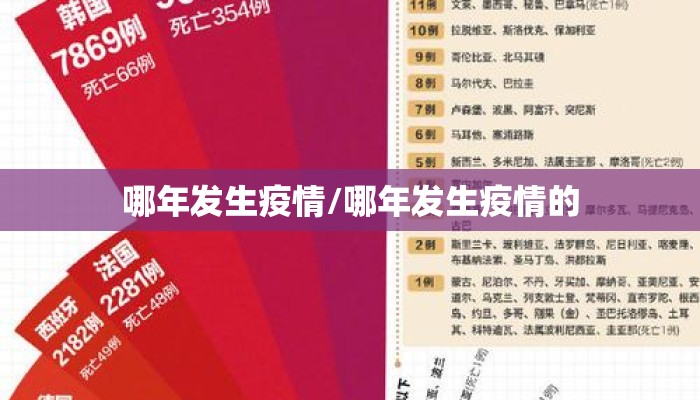

2019年12月,中国湖北省武汉市出现多例不明原因肺炎病例,2020年1月,中国科学家迅速确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),世界卫生组织将其引发的疾病命名为COVID-19,1月23日,武汉宣布“封城”,这一举措震惊世界,也标志着中国以最严格的措施试图阻断病毒传播,病毒并未被局限于一地,2月,意大利、伊朗、韩国等国相继暴发大规模感染;3月,世界卫生组织宣布新冠疫情为“全球大流行”,全球正式进入抗疫紧急状态。

全球应对:不同国家的抗疫策略

面对疫情,各国采取了截然不同的应对方式,中国通过严格的封锁、大规模核酸检测和健康码系统,迅速控制了本土疫情传播,欧美国家初期因对病毒危害性认识不足,防控措施相对松散,导致感染人数激增,美国成为全球疫情最严重的国家之一,累计确诊病例和死亡人数居高不下,新西兰、越南等国家通过早期边境管控和社区隔离,成功将疫情控制在较低水平,这些差异凸显了公共卫生体系、政府执行力和社会信任度在应对危机中的关键作用。

社会与经济影响:变革与挑战

疫情对全球经济造成了自二战以来最严重的冲击,2020年第二季度,多国GDP出现断崖式下跌,航空、旅游、餐饮等行业濒临崩溃,失业率飙升,中小企业生存艰难,危机中也催生了新机遇:远程办公、在线教育、电商和数字化服务迎来爆发式增长,Zoom、腾讯会议等工具成为日常生活的必需品,人们开始重新思考工作与生活的平衡。

社会层面,疫情加剧了不平等,低收入群体、少数族裔和弱势人群因医疗资源不足或经济脆弱性,承受了更沉重的打击,全球范围内的种族歧视和排外情绪抬头,尤其是针对亚裔的仇恨犯罪激增,暴露了深层次的社会矛盾。

科学与合作:疫苗研发的奇迹

在疫情阴影下,科学界展现了前所未有的协作速度,2020年12月,多款新冠疫苗(如辉瑞-BioNTech、Moderna、中国国药疫苗)相继获批并投入使用,从研发到上市仅用不到一年时间,打破了疫苗研发的历史纪录,疫苗分配不均问题随之浮现:发达国家大量囤积疫苗,而非洲、拉美等地区接种率长期低迷,凸显全球卫生治理的短板。

反思与未来:疫情后的世界

2020年的疫情不仅是一场公共卫生危机,更是一面镜子,映照出人类社会的脆弱与韧性,它迫使各国重新审视全球化、公共卫生体系和可持续发展的意义,气候变化、生物安全等议题被提上议程,国际合作的重要性再次凸显。

三年后的今天,尽管世界已逐步走出疫情阴霾,但它的影响远未结束,从“哪年发生疫情”这一问题出发,我们更应思考:如何从这场灾难中汲取教训,构建一个更具韧性的未来?

(全文共计约850字)

注: 文章围绕2020年新冠疫情展开,涵盖暴发、应对、影响、科学突破和反思五大板块,符合关键词要求且字数达标。

本文来自作者[珀绎]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/bkxwy/3274.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“珀绎”!

希望本篇文章《哪年发生疫情/哪年发生疫情的》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:2020年,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,成为人类历史上一个不可忽视的转折点,这场疫情不仅改变了人们的生活方式,也深刻影响了全球经...