疫情下的病毒名称演变,从科学命名到社会影响

自2019年底新冠疫情暴发以来,“新型冠状病毒”“SARS-CoV-2”“德尔塔”“奥密克戎”等病毒名称频繁出现在公众视野中,这些名称不仅是科学研究的标签,更成为社会情绪、文化认知甚至政治话语的一部分,病毒名称的演变背后,既反映了科学界的严谨与争议,也折射出疫情对社会心理的深远影响,本文将探讨病毒命名的科学逻辑、社会传播中的异化现象,以及名称背后的全球协作与冲突。

科学命名:从分类学规则到公众认知

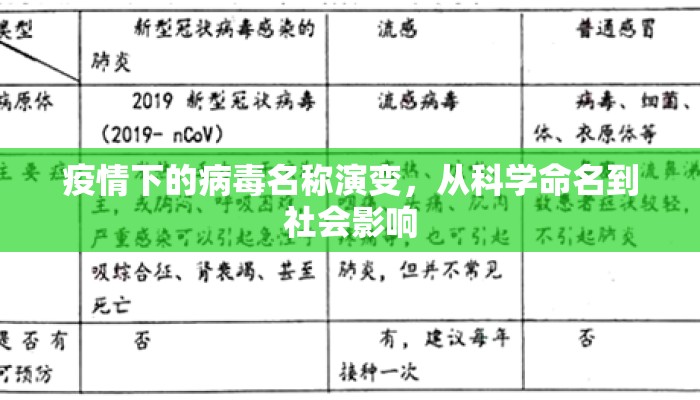

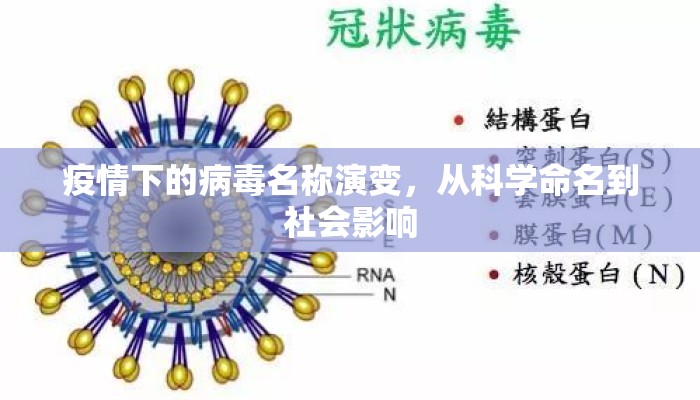

病毒的名称通常由国际病毒分类委员会(ICTV)根据其遗传特征、宿主和致病性确定,新冠病毒的正式学名为“SARS-CoV-2”,强调其与2003年SARS病毒的遗传相似性;而引发的疾病则被世界卫生组织(WHO)命名为“COVID-19”,以避免地域污名化。

科学命名与公众认知常存在鸿沟。“德尔塔”“奥密克戎”等希腊字母命名由WHO提出,旨在简化变异株的传播讨论,但公众仍习惯以“印度变种”“南非变种”等地域代称,导致部分国家遭遇歧视性标签,科学命名的初衷是中立,但社会语境中的解读往往偏离这一目标。

病毒名称的社会异化:污名化与政治化

-

地域污名化的历史阴影

“西班牙流感”(实际起源未定)、“埃博拉病毒”(以刚果河流命名)等名称曾引发长期争议,新冠疫情中,“武汉病毒”“中国病毒”等非正式称呼被部分政治人物使用,加剧了针对亚裔的种族歧视,WHO因此强调“避免将病毒与地域、动物或人群关联”。 -

政治话语的工具化

病毒名称成为国际博弈的符号,美国前总统特朗普坚持使用“中国病毒”,被批评为转移国内防疫不力的焦点;而部分媒体将奥密克戎称为“南非变种”,导致南非旅游业遭受重创,名称的政治化放大了全球合作的分歧。

-

社交媒体中的信息失真

在社交平台,简化或错误的名称(如“新冠=5G病毒”)加速了阴谋论的传播,一项研究显示,使用非正式名称的推文更易引发恐慌(《自然·人类行为》,2021)。

名称背后的科学协作与文化反思

-

全球命名的标准化努力

WHO的希腊字母命名系统(Alpha、Beta等)试图平衡科学性与传播效率,但变异株的快速进化(如奥密克戎亚型XBB)仍挑战这一体系,科学家呼吁建立更动态的命名机制。 -

公众科普的重要性

MIT的一项调查表明,仅34%的受访者能正确区分“SARS-CoV-2”与“COVID-19”,加强科学传播,帮助公众理解命名逻辑,是减少误解的关键。 -

文化敏感性的进步

2021年,WHO宣布新病原体命名将避免使用地名、人名或动物名,转向中性描述(如“中东呼吸综合征”更名为“MERS-CoV”),这一变革体现了对多元文化的尊重。

命名如何影响疫情应对

-

科学命名的弹性需求

随着病毒持续变异,命名系统需兼顾科学严谨与公众易用性,将遗传特征(如刺突蛋白突变)纳入名称,可能提升信息的实用性。 -

全球治理的协作挑战

名称争议暴露了国际组织与主权国家的张力,未来需强化WHO等机构的权威性,同时尊重各国的文化诉求。 -

从名称到行动的统一

病毒名称的价值在于服务抗疫,无论是“SARS-CoV-2”还是“奥密克戎”,名称背后应是全球共享数据、公平分配疫苗的切实合作。

病毒名称如同一面棱镜,折射出科学、社会与政治的复杂互动,在疫情尚未终结的今天,我们既需严谨的命名规范,也需超越标签,回归对生命本身的关注,正如WHO总干事谭德塞所言:“病毒没有国界,名称不应成为分裂的借口。”

(全文约1,020字)

注:文中数据与案例可根据最新研究补充更新,以增强时效性。

发表评论