疫情是在几月几日结束的?关于大流行终结的思考与启示

引言:一个没有标准答案的问题

"疫情是在几月几日结束的?"这个问题看似简单,却折射出人类对"终结"的复杂认知,世界卫生组织(WHO)于2023年5月5日宣布新冠不再构成"国际关注的突发公共卫生事件",但全球各地的疫情消退时间并不统一,从科学、社会到个体感受,"结束"更像一个渐进的过程,而非某个具体日期,本文将从多重维度探讨这一命题,并反思大流行留给我们的启示。

官方定义的"终结":从紧急状态到常态化

-

WHO的阶段性宣告

2020年1月30日,WHO首次将新冠列为"国际关注的突发公共卫生事件";三年多后,2023年5月的解除标志着全球协作应对的转折点,但这一决定基于流行病学数据(如死亡率下降、医疗系统压力缓解),而非病毒完全消失。 -

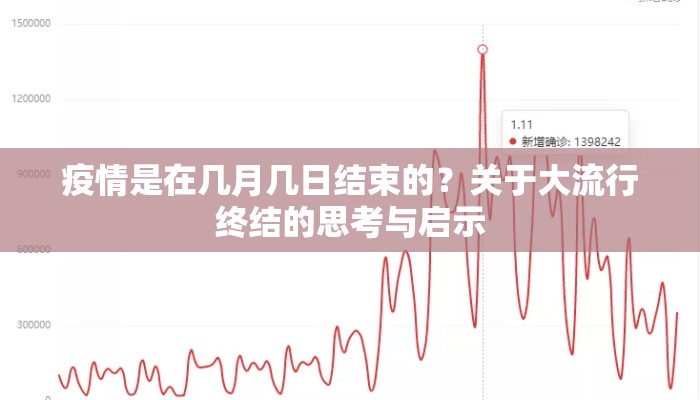

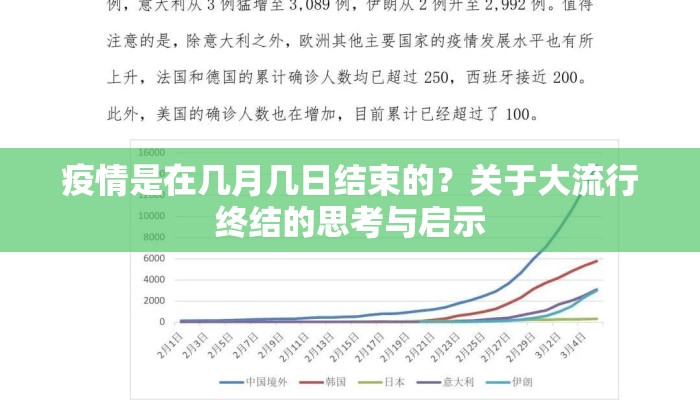

各国的差异化时间线

- 中国在2022年12月调整防控政策,2023年1月8日将新冠归为"乙类乙管";

- 美国于2023年5月11日结束国家紧急状态;

- 日本在2023年5月8日将新冠降级为"第五类传染病"。

这些差异说明,"结束"的本质是政策与风险的再平衡。

科学视角:病毒进化与人类适应的博弈

-

从大流行到地方性流行

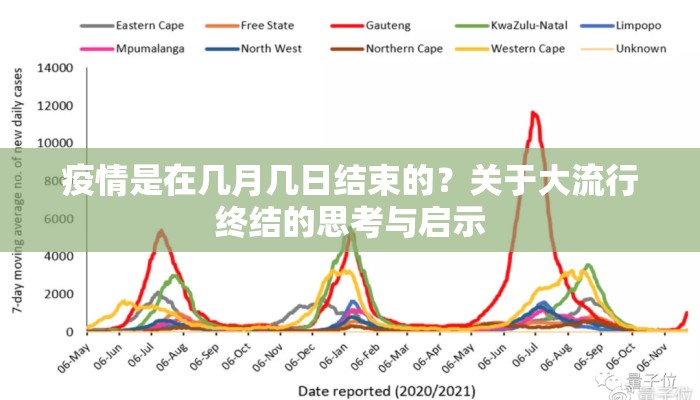

奥密克戎变异株的出现加速了病毒与人类的共存,科学家普遍认为,新冠将像流感一样长期存在,但毒力减弱、人群免疫力提升(通过感染或疫苗)使其危害性降低。

-

"终结"的科学标准争议

- 群体免疫阈值:早期认为疫苗接种率需达70%以上,但病毒变异打破了这一假设;

- 医疗资源压力:重症床位占用率、超额死亡率等成为更实际的指标。

社会心理:何时从集体记忆中淡出?

-

创伤的滞后性

即使政策放开,许多人仍长期佩戴口罩、避免聚集,一项2023年的跨国调查显示,约40%的受访者认为"心理阴影将持续数年"。 -

文化差异的体现

- 东亚社会对防疫措施的依赖时间更长;

- 欧美国家更早转向"与病毒共存",但弱势群体的焦虑被忽视。

未竟之战:后疫情时代的遗留问题

-

长新冠与医疗系统挑战

全球约10%-20%的感染者报告存在疲劳、认知障碍等症状,医疗系统面临慢性病管理的长期压力。 -

不平等加剧的伤疤

- 发展中国家疫苗获取滞后导致死亡率的悬殊差距;

- 远程办公普及扩大了劳动力市场的分化。

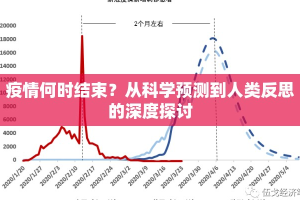

历史的启示:我们如何定义一场大流行的结束?

回顾1918年大流感,其"终结"被标记为1920年,但病毒实际延续至1950年代,历史学家指出:"社会选择遗忘时,疫情就结束了。"新冠的"终点"或许同样取决于:

- 叙事转向:媒体不再每日报道病例数;

- 行为习惯:人们不再因咳嗽而恐慌;

- 代际记忆:Z世代与Alpha世代对疫情的感知差异。

没有句号,只有逗号

疫情从未在某月某日突然结束,而是在政策调整、科学认知、社会适应的交织中逐渐褪色,与其追问具体日期,不如思考我们如何从这场全球危机中学会谦卑、协作与韧性,正如医学史家马克·霍尼斯鲍姆所言:"大流行的终结不是一场胜利,而是一次转型。"

(全文约1,050字)

发表评论