过去的30年,中国经历了多次疫情的冲击,从20世纪末的传染病流行到21世纪全球性公共卫生事件,每一次疫情都深刻影响了社会经济发展和公共卫生体系的完善,本文将梳理中国近30年来的重大疫情,分析其特点、应对措施,以及中国公共卫生体系的变革与成长。

20世纪末至21世纪初:传统传染病的挑战

-

1994年霍乱疫情

20世纪90年代,中国部分地区曾暴发霍乱疫情,主要与卫生条件不足和水源污染有关,政府通过加强水源管理、普及卫生知识,迅速控制了疫情,凸显了基层公共卫生体系的重要性。 -

2003年SARS疫情

SARS(非典型肺炎)是中国进入21世纪后面对的首个全球性公共卫生危机,疫情初期因信息不透明导致扩散,后期通过严格的隔离措施、国际合作和快速科研攻关得以控制,SARS成为中国公共卫生改革的转折点,推动了传染病直报系统的建立和应急管理机制的完善。

2010年代:新发传染病与防控升级

-

2013年H7N9禽流感

H7N9疫情暴露了活禽市场管理的漏洞,中国通过关闭高风险市场、加强监测和疫苗研发,有效降低了传播风险,此次疫情促使政府将“人畜共患病”纳入联防联控机制。 -

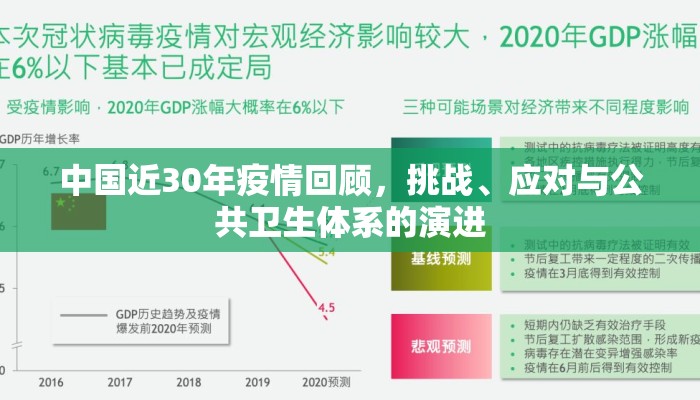

2019年底新冠疫情暴发

新冠肺炎疫情是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广的公共卫生事件,武汉封城、全民核酸检测、健康码系统等举措成为全球关注的防控模式,尽管初期面临挑战,但中国通过动态清零政策在2020—2022年间显著降低了感染率和死亡率,同时加速了疫苗研发和大规模接种。

中国公共卫生体系的演进

-

从被动应对到主动防御

SARS后,中国建立了覆盖全国的传染病网络直报系统,疫情响应时间从数周缩短至数小时,2019年《基本医疗卫生与健康促进法》的出台,进一步强化了公共卫生的法律保障。 -

科技驱动的防控能力

大数据、人工智能在新冠疫情中被广泛应用于流调追踪;mRNA疫苗的快速研发体现了科研实力的提升,中国还向全球提供疫苗援助,展现了大国担当。 -

基层医疗体系的强化

乡镇卫生院和社区医疗中心的建设在疫情中发挥了“哨点”作用,分级诊疗制度逐步完善,公共卫生服务的可及性显著提高。

反思与未来展望

-

经验与教训

- 信息透明度:SARS和新冠初期的教训表明,及时公开信息是赢得公众信任的关键。

- 平衡防控与发展:动态清零政策虽有效,但也需兼顾经济和社会成本。

-

未来挑战

- 全球气候变化可能加剧新发传染病的出现,需加强跨境合作。

- 老龄化社会对慢性病与传染病叠加风险的防控提出更高要求。

-

构建韧性社会

中国正推动“平战结合”的公共卫生体系,将应急能力融入日常医疗系统,同时通过健康教育提升公众科学素养。

30年来,中国在疫情中不断学习、改革,公共卫生体系从薄弱走向成熟,面对未来,中国需继续以开放合作的态度参与全球卫生治理,同时完善长效机制,为国民健康筑牢防线,每一次疫情的考验,都成为这个国家迈向更强大公共卫生未来的阶梯。

(全文约850字)

注:可根据需要补充具体数据或案例以增强细节。

本文来自作者[洲恺]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/bkxw/3494.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“洲恺”!

希望本篇文章《中国近30年疫情回顾,挑战、应对与公共卫生体系的演进》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:过去的30年,中国经历了多次疫情的冲击,从20世纪末的传染病流行到21世纪全球性公共卫生事件,每一次疫情都深刻影响了社会经济发展和公...