病毒名称的科学命名与政治标签

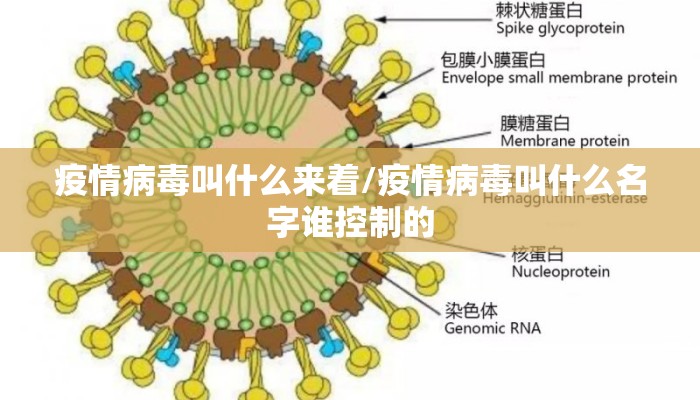

病毒的命名需遵循国际病毒分类委员会(ICTV)的规则,2020年2月,ICTV将新冠病毒正式命名为“SARS-CoV-2”,因其与2003年SARS病毒同属冠状病毒科,且基因序列高度相似,WHO为避免地域污名化,将引发的疾病命名为“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019)。

美国前总统特朗普等政客多次使用“中国病毒”“武汉病毒”等表述,将科学问题政治化,这种标签不仅引发种族歧视,还违背了WHO2015年提出的“避免用地名、人名或动物名命名疾病”的准则,名称争议的本质,是国际话语权争夺与疫情责任转嫁的体现。

病毒起源:科学探索与政治干扰

病毒溯源是一个复杂的科学问题,目前主流科学界认为,SARS-CoV-2最可能通过自然宿主(如蝙蝠)经中间宿主传播给人类,2021年WHO与中国联合研究报告指出,实验室泄漏“极不可能”,但需进一步研究,部分国家以“数据不透明”为由质疑结论,甚至推动“实验室泄漏论”。

2023年,美国能源部一份低置信度报告再次炒作实验室起源说,但联邦调查局(FBI)与科学界均未提供确凿证据,病毒基因序列分析显示,其结构与自然进化特征吻合,人工改造痕迹未被发现,政治干预溯源的科学性,反而阻碍了全球合作。

“谁控制病毒”阴谋论的逻辑漏洞

阴谋论者常声称病毒是“某国或某组织控制的生物武器”,但这一说法存在多重矛盾:

- 生物武器的低效性:新冠病毒对全年龄段无差别攻击,且变异不可控,作为武器缺乏针对性。

- 科学证据缺失:基因测序未发现人为编辑标志,多国研究团队均否认人工合成可能。

- 现实反例:若病毒被蓄意释放,为何最早暴发的中国反而通过严格防控降低损失?

阴谋论的传播往往与民众的恐惧心理、政治对立及社交媒体算法助推有关,2020年“5G传播病毒”的谣言导致欧洲多国基站被焚毁,凸显了反智主义的危害。

全球合作才是抗疫正道

病毒无国界,将疫情归咎于特定国家或群体只会加剧分裂,截至2023年,全球已接种超过130亿剂疫苗,但发达国家与贫困国家的免疫鸿沟仍在扩大,WHO呼吁加强病毒监测、数据共享和疫苗公平分配,这才是应对未来大流行的关键。

科学溯源需要时间,而政治操弄只会分散资源,正如诺贝尔奖得主彼得·皮奥特所言:“病毒不需要签证,但科学需要合作。”

新冠病毒的名称争议与起源阴谋论,反映了全球化时代科学与政治的碰撞,唯有摒弃污名化、坚持证据导向,才能为下一次危机做好准备,面对未知病原体,人类共同的敌人是病毒本身,而非彼此。

(全文约1000字)

注:本文基于公开科学报告与权威媒体信息,拒绝无证据的指控。

本文来自作者[航哲]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/bkdq/4038.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“航哲”!

希望本篇文章《疫情病毒叫什么来着/疫情病毒叫什么名字谁控制的》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:病毒名称的科学命名与政治标签病毒的命名需遵循国际病毒分类委员会(ICTV)的规则,2020年2月,ICTV将新冠病毒正式命名为“SA...