随着新冠疫情的反复与常态化防控需求的提升,"疫情风控证明"逐渐成为个人出行、复工复产、跨区域流动的重要凭证,这一证明通过整合核酸检测结果、疫苗接种记录、行程轨迹等数据,为精准防控提供了技术支撑,但同时也引发了关于隐私保护、数据安全和社会公平的讨论,本文将探讨疫情风控证明的应用场景、技术逻辑、社会价值及其潜在风险,并提出优化建议。

疫情风控证明的定义与功能

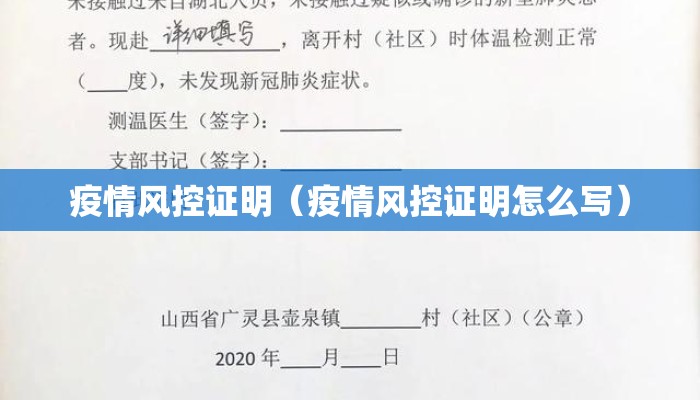

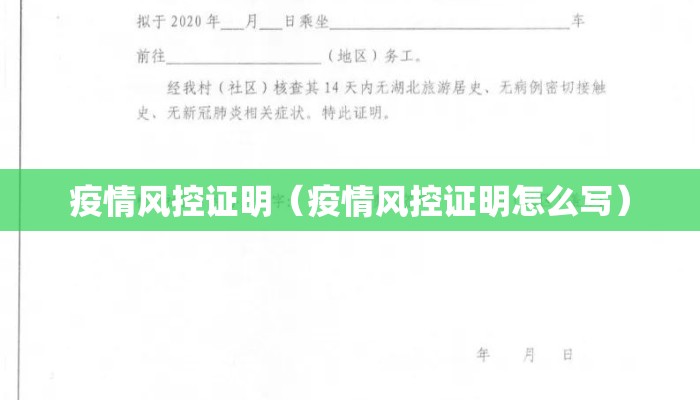

疫情风控证明是一种由政府部门或授权平台出具的电子或纸质文件,用于证明个人在特定时间段内的疫情风险等级,其核心功能包括:

- 风险标识:通过健康码颜色(如绿码、黄码、红码)或文字说明,直观反映持有者的感染风险。

- 数据整合:融合核酸检测结果、疫苗接种记录、行程轨迹等多维度信息。

- 通行凭证:作为进入公共场所、乘坐交通工具或跨区域流动的必要条件。

中国的"健康码"、欧盟的"数字新冠证书"(EU Digital COVID Certificate)均属于此类证明的典型应用。

技术支撑与运作机制

疫情风控证明的实现依赖于以下技术体系:

- 大数据分析:通过电信运营商、交通部门等提供的行程数据,结合时空关联算法判断密接风险。

- 区块链技术:部分国家采用区块链确保证明的不可篡改性,如新加坡的"TraceTogether"系统。

- 人工智能:快速处理海量数据,动态调整风险等级,减少人工审核误差。

技术并非万能,2022年上海疫情期间,部分市民因系统误判导致"误赋红码",暴露了算法漏洞对生活的直接影响。

社会价值:从应急工具到治理创新

- 提升防控效率:相比传统纸质证明,数字化风控证明可实现秒级核验,减少人员聚集风险。

- 助力经济复苏:通过"点对点"精准管控,避免"一刀切"封控,保障产业链运转。

- 推动政务数字化:为未来公共卫生事件响应积累了数据治理经验。

世界卫生组织(WHO)在2023年报告中指出,数字化风控证明使全球跨境旅行恢复速度提高了40%。

争议与挑战

尽管疫情风控证明作用显著,但其应用仍面临多重矛盾:

- 隐私权争议:行程轨迹等敏感数据的收集是否合规?如韩国"防疫APP"被指控过度采集用户信息。

- 数字鸿沟:老年人、低收入群体可能因智能设备使用障碍被排除在正常生活之外。

- 权力滥用风险:个别地区曾出现"健康码"被用于非防疫目的的现象,引发公众信任危机。

优化路径:平衡安全与自由

为完善疫情风控证明体系,需从以下方面改进:

- 立法保障:明确数据使用边界,如欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)对健康数据的特殊保护。

- 技术透明化:公开算法逻辑,建立申诉渠道,避免"黑箱操作"。

- 人文关怀:保留纸质证明选项,社区协助弱势群体申领电子凭证。

疫情风控证明是特殊时期的创新产物,其本质是技术赋能公共治理的双刃剑,随着疫情防控常态化,这一工具或将成为"数字政府"建设的标准配置,但其成功与否,取决于能否在效率与伦理、安全与自由之间找到平衡点,正如德国社会学家马克斯·韦伯所言:"技术的理性必须与价值的理性同行。"

(全文共计约1,020字)

注:本文可根据实际需求补充具体案例或政策更新,例如中国"通信行程卡"下线的影响、各国风控证明互认机制等。

本文来自作者[以亿]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/bkdq/3907.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“以亿”!

希望本篇文章《疫情风控证明(疫情风控证明怎么写)》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:随着新冠疫情的反复与常态化防控需求的提升,"疫情风控证明"逐渐成为个人出行、复工复产、跨区域流动的重要凭证,这一证明通过整合核酸检测结果...