疫情风险区划分的依据

疫情风险区的划分并非随意为之,而是基于科学数据和流行病学调查,风险区的划分标准包括以下几个方面:

-

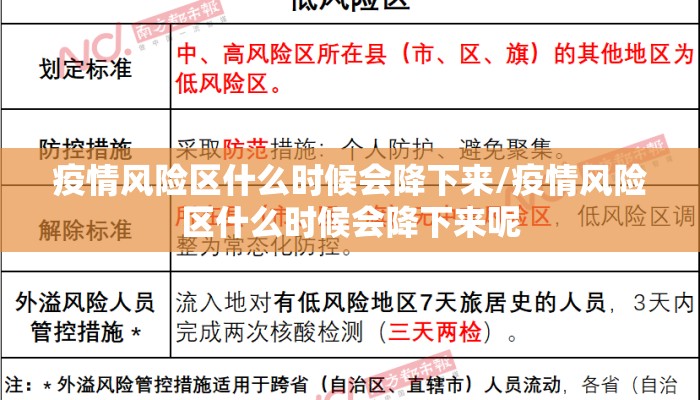

确诊病例数量:高风险区通常指在14天内出现较多确诊病例(如超过50例),或出现聚集性疫情;中风险区则病例较少,但仍存在社区传播风险;低风险区则基本无新增病例或仅有零星输入性病例。

-

传播链是否清晰:如果病例来源明确,传播链可追溯,且无社区隐匿传播,风险等级可能较低;反之,若存在不明来源感染,则可能被划为较高风险区。

-

核酸检测覆盖率:大规模核酸检测可以筛查潜在感染者,如果连续多轮检测未发现新增病例,说明疫情得到控制,风险等级可能下调。

-

医疗资源压力:如果当地医疗资源(如ICU床位、核酸检测能力)能够满足需求,疫情可控性较高,降级可能性更大。

疫情风险区降级的关键因素

风险区的降级并非一蹴而就,而是需要满足一系列条件,以下是影响降级的关键因素:

新增病例持续减少

- 高风险区降级的前提通常是连续14天无新增本土病例,或新增病例数量显著下降。

- 如果病例数仍波动上升,降级可能性较低。

密接者管控到位

- 所有密切接触者均被隔离观察,且核酸检测阴性,确保无后续传播风险。

社区传播风险可控

- 无不明来源的社区感染,所有病例均能找到关联传播链。

防控措施有效执行

- 封控区、管控区管理严格,居民配合度高,无违规聚集或跨区域流动。

专家评估与政府决策

- 疾控专家会根据流行病学调查、病毒基因测序等数据综合评估,政府再决定是否调整风险等级。

国内外风险区降级的经验

国内经验:动态清零策略

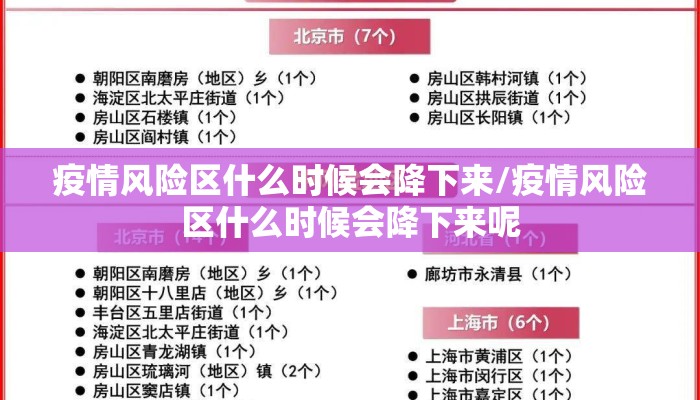

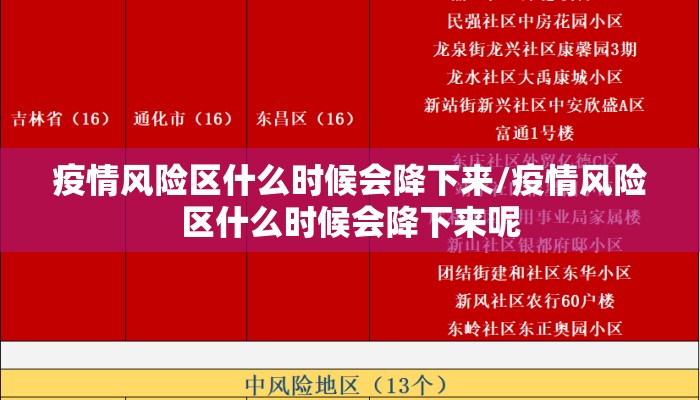

- 中国采取“动态清零”政策,高风险区通常在14天无新增后降级,2022年上海疫情后,部分区域在连续多轮核酸筛查无新增后逐步解封。

- 部分地区采用“阶梯式降级”,即高风险→中风险→低风险,而非直接降至低风险。

国外经验:与疫苗接种率相关

- 部分国家(如新加坡、英国)在疫苗接种率较高后,不再严格划分风险区,而是以重症率和医疗负担作为主要参考。

- 美国CDC则根据住院率和病例增长率调整风险等级,而非单纯依赖确诊病例数。

公众如何应对风险区调整?

关注官方通报

- 风险区调整信息通常由地方政府或卫健委发布,避免轻信网络传言。

配合防控措施

- 高风险区居民应遵守居家隔离、核酸检测等要求,减少不必要外出。

做好个人防护

- 即使风险等级降低,仍需佩戴口罩、保持社交距离,尤其是老年人及基础病患者。

合理规划出行

- 风险区降级后,跨区域流动可能仍有限制,出行前需查询目的地防疫政策。

未来展望:如何更科学地调整风险等级?

随着疫情防控经验的积累,未来风险区调整可能更加精准:

- 引入更多数据指标:如病毒变异情况、疫苗接种率、医疗资源占用率等。

- 智能化监测:利用大数据和AI预测疫情趋势,提前调整防控措施。

- 区域差异化政策:不同地区可根据实际情况制定灵活的风险评估标准。

本文来自作者[音岭]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/bkdq/3790.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“音岭”!

希望本篇文章《疫情风险区什么时候会降下来/疫情风险区什么时候会降下来呢》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:疫情风险区划分的依据疫情风险区的划分并非随意为之,而是基于科学数据和流行病学调查,风险区的划分标准包括以下几个方面:确诊...