2020年,一场突如其来的疫情席卷全球,将人类推入一场前所未有的集体考验,那一年,街道空荡,口罩遮面,生死无常的新闻每日刷新;那一年,距离被重新定义,生活被按下暂停键,而人性与社会的韧性也在裂缝中悄然生长,回望“疫情那年发生的”一切,它不仅是灾难的代名词,更是一面镜子,照见个体的脆弱与坚韧、文明的短板与潜能。

停滞的世界:当日常成为奢侈

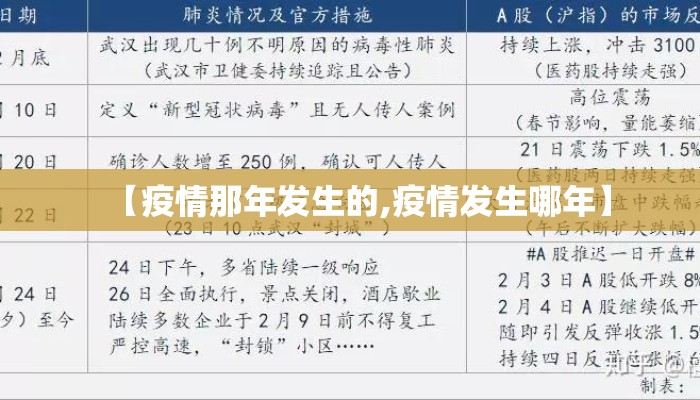

疫情初期的恐慌,像一场无声的海啸,武汉封城、全球航班停运、超市货架被抢空……“居家隔离”成为高频词,曾经唾手可得的自由——一场电影、一次聚餐、甚至街角的咖啡香——突然成了遥不可及的奢侈。

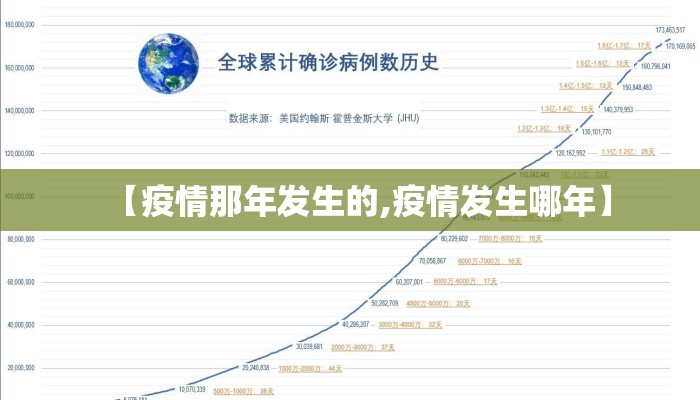

意大利阳台上的歌剧、印度贫民窟的绝望、纽约医院的走廊尸体袋,这些碎片化的画面拼凑出人类共同的困境,经济学家称其为“大停滞”,而普通人更直观的感受是:时间被割裂了,有人因失业陷入焦虑,有人因孤独患上抑郁,也有人在这段空白中重新审视生活的意义。

裂缝中的光:人性的温度与科技的突围

黑暗中也闪烁着微光。

普通人的英雄主义

中国外卖骑手组成“抗疫车队”,为医护人员免费送餐;意大利老人自发为邻居采购物资;美国退休护士重返一线,这些无名英雄证明,灾难面前,人性的善意从未缺席。

科技的加速迭代

mRNA疫苗以破纪录的速度问世,远程办公软件让企业绝处逢生,线上教育平台用户暴增,疫情像一针催化剂,迫使人类突破技术边界,正如比尔·盖茨所言:“我们总高估两年内的变化,却低估十年后的变革。”

艺术的疗愈力量

意大利小提琴家在空荡的广场演奏《今夜无人入睡》,日本艺术家草间弥生用“云端展览”抚慰恐慌,艺术成为隔离时代的精神出口,提醒人们:美与希望从未离开。

撕裂与反思:被疫情放大的社会顽疾

疫情也是一把锋利的手术刀,剖开了文明的病灶。

不平等的加剧

当富人居家办公时,底层劳动者不得不冒险维持生计;当发达国家囤积疫苗时,非洲国家接种率不足5%,联合国报告显示,全球贫困人口新增1.2亿,“疫情鸿沟”让马太效应赤裸呈现。

真相与谎言的战争

从“5G传播病毒”的谣言,到政治人物对防疫的轻慢,信息疫情比病毒更难控制,斯坦福大学研究指出,2020年虚假信息转发量是真实新闻的6倍。

自然与人类的再对话

封城期间,威尼斯运河变清、印度可见喜马拉雅山,人类短暂退场,自然迅速修复,这迫使人们反思:所谓“发展”,是否必须以生态为代价?

后疫情时代:我们如何记忆与前行

三年过去,世界逐渐复苏,但伤痕仍在。

创伤后的集体记忆

柏林艺术家用废弃口罩制作雕塑,纽约公园竖起纪念逝者的白旗,这些仪式感的行为,是对伤痛的承认,也是对未来的警醒。

“新常态”的重构

混合办公成为标配,心理健康纳入公共议题,全球卫生合作机制被重新讨论,疫情迫使人类修正文明的bug,尽管代价沉重。

未完成的课题

病毒变异未止,经济复苏不均,地缘冲突又起,疫情那年的教训告诉我们:全球化时代,无人能独善其身。

疫情那年发生的,是灾难,也是涅槃,它让我们看清自己的渺小,也见证团结的力量,作家加缪在《鼠疫》中写道:“在苦难中,人们更接近真实的自我。”或许,这场危机的终极意义,是教会人类如何与不确定性共存,并在废墟上重建一个更坚韧的世界。

(全文约1020字)

本文来自作者[雪遥]投稿,不代表小牛号立场,如若转载,请注明出处:http://zyzjtn.com/bkdq/3270.html

评论列表(4条)

我是小牛号的签约作者“雪遥”!

希望本篇文章《【疫情那年发生的,疫情发生哪年】》能对你有所帮助!

本站[小牛号]内容主要涵盖:小牛号, 精准资讯, 深度解析, 效率读本, 认知提效, 每日智选, 决策内参, 信息减负, 高价值资讯

本文概览:2020年,一场突如其来的疫情席卷全球,将人类推入一场前所未有的集体考验,那一年,街道空荡,口罩遮面,生死无常的新闻每日刷新;那一年...