【新冠疫情什么时候结束,新冠疫情什么时候结束恢复正常】

自2019年底新冠疫情暴发以来,这场全球性公共卫生危机已持续近四年,从最初的恐慌与封锁,到疫苗的快速研发与群体免疫的探索,人类与病毒的博弈从未停止,随着病毒变异、防疫政策调整和社会心态变化,一个问题始终萦绕在公众心头:新冠疫情究竟什么时候结束?

要回答这一问题,需综合科学、社会、政治等多维度因素,本文将从全球疫情现状、病毒演化趋势、防疫措施调整、公众心理适应等方面展开分析,试图勾勒疫情终结的可能路径。

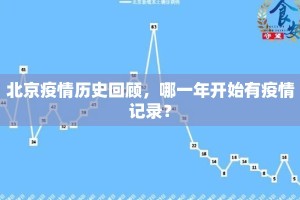

全球疫情现状:从大流行到地方性流行

根据世界卫生组织(WHO)2023年的评估,新冠疫情已从“全球大流行”(Pandemic)逐渐过渡为“地方性流行”(Endemic),这一转变的标志包括:

- 感染与重症脱钩:奥密克戎变异株致病力减弱,疫苗接种和自然感染形成的免疫屏障显著降低重症率。

- 监测体系转型:多国取消全员核酸检测,转向重点人群和病毒基因测序监控。

- 社会常态化:绝大多数国家解除旅行限制,恢复经济活动。

病毒并未消失,全球每周仍有数万例新增病例,变异株(如XBB系列)的免疫逃逸能力持续引发关注,WHO强调,新冠的终结并非“病毒清零”,而是“不再构成紧急公共卫生事件”。

病毒演化:长期共存的科学逻辑

新冠病毒的终结时间与其变异方向密切相关,目前科学界普遍认为:

- 变异趋同理论:病毒为扩大传播会趋向高传染性、低致病性,但这一过程可能需数年甚至更久。

- 季节性流行可能:类似流感,新冠或演变为冬季高发的呼吸道疾病,需定期更新疫苗。

- 动物宿主隐患:病毒在白尾鹿、水貂等动物中传播,可能引发新变异株回传人类。

哈佛大学流行病学家马克·利普西奇指出:“新冠病毒的终点不是消失,而是成为人类病原体库中的一员。”

防疫政策调整:各国如何定义“结束”?

不同国家对疫情终结的界定存在显著差异:

- 中国:2022年底“新十条”优化防控措施,2023年1月调整为“乙类乙管”,标志着防疫重心从清零转向医疗资源保障。

- 美国:2023年5月终止联邦紧急状态,但保留疫苗免费接种和抗病毒药物覆盖。

- 欧盟:建立“疫情后监测框架”,通过废水检测和医院数据预警新变异株。

值得注意的是,防疫政策的松绑并不等同于科学意义上的终结,日本东京大学研究显示,政策调整后的人群抗体水平与医疗挤兑风险仍需长期监测。

社会心理:从恐惧到适应的漫长之路

疫情终结的另一重维度是公众心理认知,皮尤研究中心2023年调查显示:

- 62%的受访者认为“需学会与病毒共存”,但30%的人群仍对感染存在焦虑。

- “长新冠”(Long COVID)后遗症的影响持续发酵,全球约10%的感染者报告疲劳、认知障碍等症状。

心理学家指出,社会层面的“疫情结束感”往往滞后于科学判断,需经历“否认-愤怒-妥协-接受”的心理调适过程。

终结的三种可能情景

基于现有数据,疫情终结可能呈现以下路径:

- 乐观情景(2025年前):病毒变异趋于稳定,广谱疫苗问世,全球建立联合预警机制,新冠成为普通感冒级疾病。

- 中性情景(2025-2030年):病毒持续低水平流行,每年需接种加强针,长新冠治疗方案取得突破。

- 悲观情景(2030年后):出现高致病性变异株,部分国家重启封锁,全球免疫不平等加剧。

新冠疫情的终结并非一个瞬间事件,而是一个渐进的社会共识形成过程,在科学上,它取决于病毒演化与医疗进步;在政策上,需平衡公共卫生与经济民生;在心理上,公众需逐步接受风险共存,正如WHO总干事谭德塞所言:“疫情的终点线不在日历上,而在我们共同的行动中。”

或许,当人们不再每日追问“疫情何时结束”时,真正的终结就已悄然到来。

发表评论