肺炎疫情何时能过去啊/肺炎疫情何时能过去

引言:疫情持续,世界在等待答案

自2019年底新冠肺炎疫情暴发以来,这场全球性公共卫生危机已持续近四年,从最初的恐慌与封锁,到疫苗研发与群体免疫的探索,人类与病毒的斗争仍在继续,随着病毒变异、防疫政策调整和社会心态变化,一个问题始终萦绕在人们心头:肺炎疫情究竟何时能真正过去?

要回答这个问题,需从科学、社会和国际协作等多维度分析,本文将从全球疫情现状、病毒变异趋势、疫苗接种进展、社会应对策略等方面展开探讨,试图为这一复杂问题提供更清晰的视角。

全球疫情现状:波动中的“新常态”

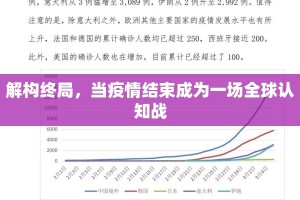

截至2023年,全球累计新冠肺炎确诊病例已超7亿例,死亡人数逾600万(数据来源:WHO),尽管多国已解除严格管控,但疫情并未消失,而是呈现区域性波动:

- 病毒变异与免疫逃逸

奥密克戎及其亚型毒株(如XBB、BQ.1等)成为主流,其特点是传播力更强、致病力相对减弱,但免疫逃逸能力提升,导致重复感染率上升。 - 各国政策分化

中国在2022年底优化防疫政策后,经历短期感染高峰;欧美国家则普遍将新冠视为“地方性流行病”,仅对高危人群加强监测。 - 医疗系统压力

部分国家因冬季流感与新冠叠加出现就诊高峰,但重症率和死亡率较疫情初期显著下降。

这一阶段的特点是:疫情从“大流行”转向“长期共存”,但终结时间仍取决于后续变异株的威胁。

科学视角:疫情终结的关键因素

根据流行病学规律,疫情的结束通常需要满足以下条件之一:

-

群体免疫屏障建立

- 通过自然感染或疫苗接种,当足够比例的人群具备免疫力时,病毒传播链会被显著抑制。

- 现实挑战:新冠病毒变异速度快,免疫力随时间衰减,导致群体免疫难以一劳永逸。

-

病毒毒力持续减弱

目前奥密克戎的致病性低于德尔塔,但未来变异方向仍不确定,科学家担忧可能出现“高传播+高致死”的新毒株。

-

特效药与疫苗的突破

广谱疫苗(如针对多种变异株的mRNA疫苗)和抗病毒药物(如Paxlovid)是重要工具,但普及率不足和病毒耐药性仍是障碍。

乐观预测:若未来病毒变异稳定在奥密克戎谱系且毒力不增强,疫情可能在2024-2025年逐步消退;

悲观情景:若出现突破性毒株,全球可能面临新一轮挑战。

社会与心理层面:从恐惧到适应

疫情何时结束,不仅是一个科学问题,更是一个社会认知问题:

- 公众心态转变

许多人对疫情疲劳(“Pandemic Fatigue”)导致防疫意愿下降,更关注经济和生活正常化。

- 防控措施松绑

口罩令、旅行限制等逐渐取消,但脆弱人群(如老年人、慢性病患者)仍需防护。

- 长期影响

后疫情时代的心理健康问题(如焦虑、抑郁)和社会不平等加剧,需长期应对。

国际合作:终结疫情的最后拼图

全球疫情能否结束,取决于最薄弱环节:

- 疫苗公平性

非洲部分国家接种率仍低于20%,成为病毒变异的温床。

- 数据共享与监测

各国需加强基因测序和预警系统,避免新毒株扩散。

- 世界卫生组织(WHO)的角色

《大流行条约》等国际框架的推进,将影响未来全球应对效率。

疫情终将过去,但反思不应停止

新冠肺炎疫情的终结可能不会以“清零”为标志,而是人类与病毒达成一种动态平衡,在这个过程中,科学进步、社会韧性和国际合作缺一不可。

短期展望(1-2年):疫情或将继续波动,但社会运转逐步恢复;

长期启示:人类需从这场危机中吸取教训,完善公共卫生体系,为下一次大流行做好准备。

正如世卫组织总干事谭德塞所言:“疫情的结束不是时间问题,而是选择问题。”我们每个人对科学的信任、对责任的坚守,都将加速那一天的到来。

(全文约1200字)

发表评论