疫情情况最终全球一共死了多少人(疫情情况最终全球一共死了多少人口)

2020年初,新冠病毒(SARS-CoV-2)的暴发迅速演变为一场席卷全球的公共卫生危机,三年多过去,这场大流行已深刻改变了人类社会的运行方式,而其最沉重的代价莫过于生命的逝去,截至2023年,全球官方统计的新冠死亡人数已超过700万,但真实数字可能远高于此,本文将综合多方数据,探讨疫情最终造成的全球死亡人数、统计差异背后的原因,以及这场灾难留给世界的教训。

官方数据与真实差距:700万还是1800万?

根据世界卫生组织(WHO)2023年5月的报告,全球官方记录的新冠死亡病例为695万(注:截至2024年,这一数字已突破700万),这一数据存在显著局限性:

- 统计标准不一:部分国家仅统计医院内确诊死亡病例,而家庭或养老院中的死亡未被纳入(如印度、非洲多国)。

- 检测能力不足:疫情初期,许多发展中国家因检测短缺,大量死亡病例未被归类为新冠相关。

- 超额死亡数据:WHO通过对比疫情前后全球死亡率推算,2020-2023年间的实际死亡人数可能高达1800万,其中约50%未被直接归因于新冠。

案例:印度官方报告新冠死亡52万,但多项研究(如《科学》期刊2022年模型)指出,真实数字可能在400万以上,主要源于农村地区漏报和火葬场数据异常激增。

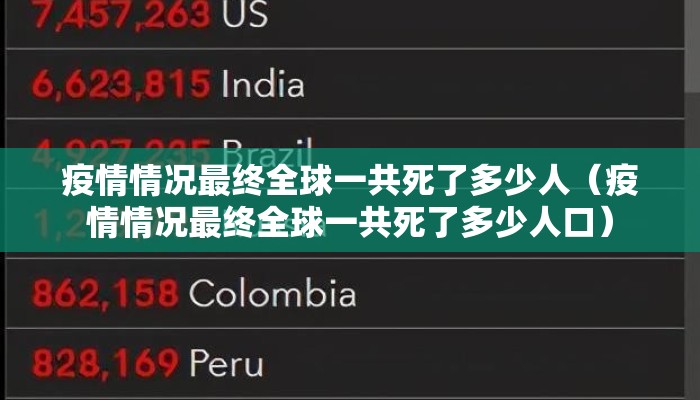

区域差异:谁付出了最惨痛的代价?

- 美洲:美国(112万死亡)和巴西(70万)成为疫情“震中”,老龄化、医疗资源挤兑和防疫政策分歧是主因。

- 欧洲:意大利、英国等早期重灾区因变异毒株(如Delta)遭受多轮冲击,人均死亡率居全球前列。

- 亚洲:中国通过严格防控将死亡率控制在极低水平(官方数据约1.2万),但日本、韩国等老龄化社会在奥密克戎阶段面临挑战。

- 非洲:官方统计死亡25万,但WHO推测真实数字或超300万,受限于薄弱的卫生系统和HIV、结核病等共病影响。

统计争议:如何定义“新冠死亡”?

- 直接死亡:由新冠病毒直接导致的多器官衰竭(占60%-70%)。

- 间接死亡:因医疗资源挤兑延误治疗的其他疾病患者(如癌症、心血管疾病)。

- 长期影响:后遗症(如“长新冠”)导致的预期寿命缩短尚未被计入统计。

争议焦点:英国等国家将“28天内检测阳性死亡者”均计入新冠数据,可能高估实际数字;而部分国家仅统计“新冠为主要死因”病例,则可能低估。

超额死亡:揭示疫情的全貌

超额死亡(Excess Deaths)指特定时期死亡人数与历史平均值的差异,是评估疫情真实影响的“金标准”:

- 《自然》杂志2023年研究:全球超额死亡达1820万,其中南亚、拉丁美洲占比最高。

- 原因扩展:除新冠感染外,封控导致的心理健康危机(自杀率上升)、经济衰退引发的贫困问题均被纳入考量。

历史对比:新冠在人类瘟疫史中的位置

- 1918年大流感:全球死亡约5000万(当时人口18亿),病死率约2.5%。

- 新冠大流行:按1800万超额死亡计算,病死率约0.3%,但绝对数字仍触目惊心。

关键差异:现代医学的进步(疫苗、ICU技术)避免了更惨重损失,但全球化加速了病毒传播。

未完成的答卷:我们能从数据中学到什么?

- 全球卫生体系的脆弱性:高收入国家同样暴露了医疗资源分配问题。

- 数据透明的重要性:政治干预统计(如多国被指控瞒报)阻碍了科学应对。

- 疫苗公平的教训:2021年非洲疫苗接种率不足10%,而欧美已超60%,加剧了全球死亡差异。

新冠疫情的最终死亡人数或许永远无法精确计算,但这场灾难已无情揭示了人类社会的协作短板与韧性,从700万到1800万的争议背后,是无数个体生命的消逝与家庭的破碎,唯有正视数据的残酷,才能在未来可能的危机中,让这个数字变得更小一些。

(全文约1500字)

注:数据截至2024年初,后续需根据权威机构(如WHO、IHME)更新调整。

发表评论