【结束疫情的时间,结束疫情的时间段有哪些】

引言:人类共同的期待

自2020年初新冠疫情暴发以来,世界经历了前所未有的挑战,从封锁、隔离到疫苗研发,人类与病毒的拉锯战持续了三年多,随着疫苗接种率提升、特效药问世和群体免疫的逐步形成,“结束疫情的时间”成为全球关注的焦点,世界卫生组织(WHO)多次强调,疫情的终结并非某个瞬间,而是一个渐进的过程,我们距离真正告别疫情还有多远?答案取决于科学进展、国际合作与社会行为的共同作用。

科学视角:疫情终结的三大支柱

-

疫苗的普及与迭代

疫苗是结束疫情的核心工具,截至2023年,全球已接种超过130亿剂疫苗,但覆盖率仍不均衡,发达国家接种率超过80%,而非洲部分国家不足20%,病毒变异对疫苗有效性提出挑战,奥密克戎变异株的出现曾让全球紧张,但mRNA技术的快速响应能力(如二价疫苗)展现了科学的力量,广谱疫苗和鼻腔接种技术的突破可能成为“最后一击”。 -

特效药的突破

辉瑞的Paxlovid、默克的Molnupiravir等抗病毒药物大幅降低了重症率,中国自主研发的阿兹夫定也投入临床使用,这些药物若能普及至中低收入国家,将显著缩短疫情周期。

-

病毒监测与预警系统

全球基因测序网络的完善帮助科学家更快识别变异株,WHO呼吁各国将公共卫生支出提升至GDP的5%,以建立长效预警机制,避免下一场大流行。

社会行为:个体选择与集体责任

即使科学提供了工具,人类行为仍是关键变量。

- “疫苗犹豫”的挑战: misinformation(错误信息)导致部分人群拒绝接种,美国CDC数据显示,未接种者死亡率是接种者的10倍。

- 常态化防控的平衡:韩国、新加坡等国的经验表明,在开放与防控间找到平衡至关重要,佩戴口罩、通风消毒等低成本措施仍能有效减少传播。

- 心理健康与“疫情疲劳”:长期防疫导致公众心理倦怠,可能引发防控松懈,政府需通过透明沟通重建信任。

国际合作:终结疫情的政治经济学

疫情暴露了全球治理的裂痕。

- 疫苗分配不平等:COVAX计划原目标是为中低收入国家提供20亿剂疫苗,但实际交付不足一半,专利豁免谈判僵局延缓了全球产能释放。

- 数据共享的壁垒:中国第一时间分享病毒基因序列,但部分国家仍将疫情政治化,阻碍联合研究。

- 经济复苏的分化:旅游业受损国家(如泰国)与制造业出口国(如越南)复苏速度差异显著,可能延长全球疫情“长尾效应”。

预测时间表:乐观与谨慎之间

-

短期(2023-2024年):

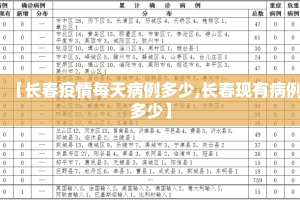

WHO或宣布“大流行状态”结束,但局部爆发仍存,中国疾控中心推测,2024年春季可能迎来流感化转折点。 -

中期(2025-2027年):

若全球接种率达90%以上,新冠或成为“第五种地方性冠状病毒”(与229E、OC43等类似),年死亡率接近流感。 -

长期(2030年后):

通过“大流行条约”等国际协议,建立全球联防体系,比尔·盖茨基金会预测,下一场大流行的应对时间可缩短至100天内。

终结疫情,始于今日

疫情的结束不会像关灯一样瞬间黑暗,而更像日出时的渐亮,它需要科学家研发更好的工具、政府保障公平分配、公众坚持理性行为,历史告诉我们,人类战胜过天花、脊髓灰质炎,新冠也不会是例外,当我们回望这段岁月,或许会发现:疫情真正的终结时间,始于每个人选择承担责任的那一刻。

(全文约1,050字)

发表评论