【为什么我感觉疫情死的有点少,为什么我感觉疫情死的有点少呢】

媒体报道的影响:选择性关注与信息过载

在疫情初期,全球媒体对新冠疫情的报道极为密集,尤其是对重症和死亡病例的报道占据了大量版面,这种高强度的信息轰炸让许多人形成了“疫情极其致命”的初步印象,随着时间推移,媒体关注点逐渐转向疫苗接种、经济复苏和社会重启,关于死亡病例的报道相对减少,这种信息焦点的转移可能导致部分人产生“死亡人数似乎不多”的错觉。

媒体的报道往往倾向于突出极端案例,例如年轻健康人群的死亡或医疗系统的崩溃,而忽略了大多数感染者症状较轻或无症状的事实,这种选择性报道可能让人误以为疫情比实际情况更严重,而当实际死亡人数未达到最初恐慌预期时,人们反而会觉得“死亡人数比想象中少”。

统计方式的差异:官方数据与实际死亡人数的差距

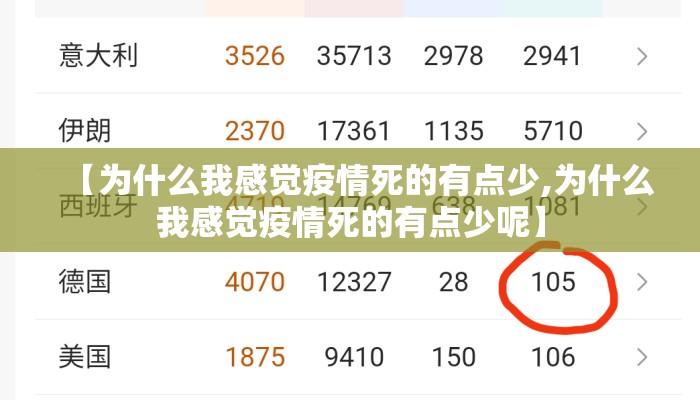

全球各国对新冠死亡病例的统计标准不尽相同,一些国家仅统计直接因新冠死亡的病例,而另一些国家则将所有感染新冠病毒后死亡的人(无论是否为主要死因)都计入统计,这种差异可能导致部分人认为官方数据“虚高”或“低估”。

许多国家存在“超额死亡”(excess deaths)现象,即疫情期间总死亡人数显著高于往年同期水平,这部分超额死亡可能包括因医疗资源挤兑未能及时救治的其他疾病患者、因封锁导致的心理健康问题引发的自杀等,如果仅关注官方新冠死亡数据,而忽略超额死亡的影响,可能会低估疫情的真实影响。

个人认知偏差:幸存者偏差与心理适应

人类在面对大规模灾难时,往往会受到认知偏差的影响。“幸存者偏差”(survivorship bias)可能导致人们低估疫情的严重性——即我们更容易关注到“自己或身边的人没有死亡”这一事实,而忽略那些已经因疫情去世的人,尤其是在社交媒体时代,人们更倾向于分享康复或轻症的经历,而死亡案例往往被淡化或回避讨论。

随着时间的推移,人类对灾难的心理适应能力会让我们逐渐“习惯”疫情的威胁,在疫情初期,每天新增的死亡数字可能让人震惊,但经过数月甚至数年的持续影响后,同样的数字可能不再引起强烈反应,这种心理适应可能导致人们产生“疫情似乎没那么严重”的错觉。

防控措施的有效性:死亡人数被成功抑制

尽管疫情造成了大量死亡,但全球范围内的防控措施(如封锁、社交距离、疫苗接种等)可能在一定程度上抑制了更高的死亡人数,研究表明,新冠疫苗的广泛接种大幅降低了重症和死亡风险,如果没有这些干预措施,死亡人数可能会高出数倍。

正是因为这些措施的成功,部分人可能会认为“疫情没有想象中那么致命”,甚至质疑防控措施的必要性,这种观点忽略了正是由于严格的防控,才避免了更严重的后果。

社会记忆的短暂性:人们容易遗忘灾难

人类对灾难的记忆往往是短暂的,在疫情最严重的时期,医院爆满、殡仪馆不堪重负的场景曾让全社会陷入恐慌,但随着疫情缓和,这些记忆逐渐被淡化,尤其是在经济复苏、社会活动恢复后,人们更倾向于将注意力转向当下,而非回顾过去的苦难,这种“集体遗忘”可能导致部分人低估疫情的真正影响。

数字背后的复杂现实

“为什么我感觉疫情死的有点少?”这一问题背后涉及媒体、统计、心理和社会等多重因素,尽管全球新冠死亡人数已达数百万,但由于信息传播方式、个人认知偏差和社会心理影响,部分人可能会低估疫情的严重性,无论是从超额死亡数据,还是从疫情对全球医疗系统的冲击来看,新冠大流行无疑是一场深刻的灾难。

理解这一现象的关键在于认识到:数字本身并不能完全反映人类苦难的全貌,每一个死亡病例背后都是一个家庭、一段人生,而我们的感知往往受到各种因素的影响,在评估疫情的影响时,我们需要更全面地看待数据,同时保持对逝者的尊重和对科学的信任。

发表评论