2022年12月9日,中国疫情防控政策转折点的历史回眸

2022年12月9日,是中国新冠疫情防控历程中一个具有里程碑意义的日子,这一天,国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》(简称“新十条”),标志着中国疫情防控政策从“动态清零”向“科学精准、有序放开”转变,这一调整不仅影响了亿万民众的生活,也为全球疫情观察者提供了重要案例,本文将从政策背景、社会反响、国际比较及后续影响等角度,回顾这一关键节点的历史意义。

政策背景:从“动态清零”到“新十条”

2022年秋冬之际,中国面临奥密克戎变异株的快速传播,尽管前期“动态清零”政策有效降低了重症和死亡率,但病毒的高传染性导致防控成本攀升,部分城市出现物资供应紧张、基层防疫疲劳等问题,12月7日,国务院发布“新十条”,两天后的12月9日,各地开始全面落实优化措施,包括缩小核酸检测范围、允许轻症居家隔离、取消跨区域流动限制等。

这一转变背后是科学评估与经济社会需求的平衡,中国疾控中心数据显示,奥密克戎致病力减弱,疫苗接种率超90%,为政策调整提供了科学依据,经济增速放缓(2022年三季度GDP同比增长3.9%)和公众对恢复正常生活的期待,也成为政策优化的推动力。

社会反响:希望与阵痛并存

政策调整初期,公众反应呈现两极分化,多地民众欢迎出行自由的恢复,旅游平台数据显示,12月9日后机票搜索量暴涨6倍;药品储备不足、医疗资源挤兑等问题逐渐暴露,以北京为例,12月中旬发热门诊就诊量达疫情前的16倍,布洛芬等退烧药一度脱销。

舆论场上,“每个人是自己健康第一责任人”的口号广泛传播,但老年群体和农村地区的防护短板引发担忧,清华大学学者指出,政策转向需配套分级诊疗和药品保供,而部分地区的准备不足暴露了应急体系的脆弱性。

国际比较:中国路径的独特性

与欧美国家“躺平”或新加坡“渐进开放”模式不同,中国的政策调整呈现三个特点:

- 时间窗口选择:在病毒毒性减弱、疫苗接种率达标后放开,避免了早期欧美因德尔塔毒株导致的高死亡率;

- 保留底线思维:仍强调重点人群(如老年人)防护和重症救治资源储备;

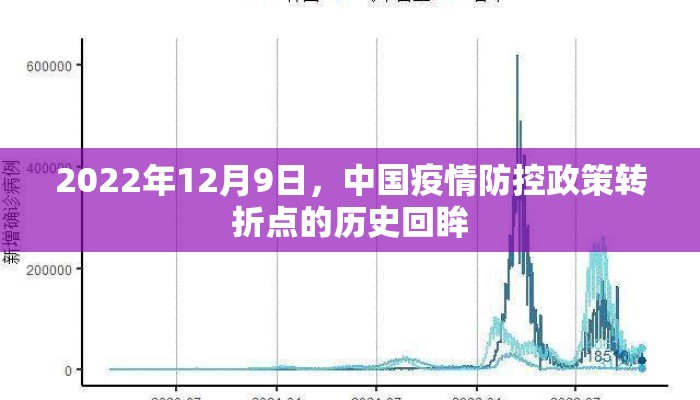

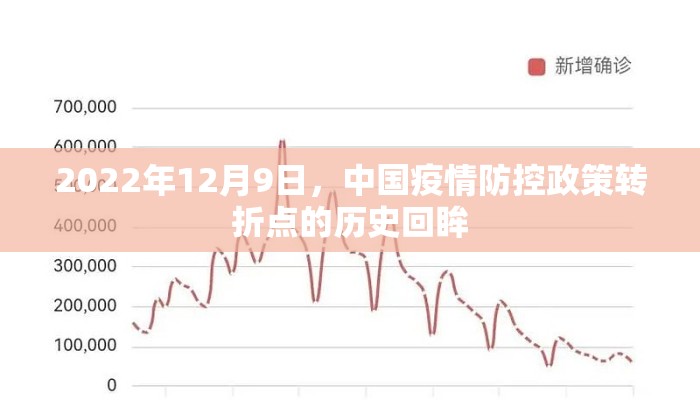

- 快速过峰挑战:14亿人口短期内集中感染,导致全球罕见的感染曲线陡峭化。

世界卫生组织总干事谭德塞评价称,中国调整政策是“基于自身国情的合理选择”,但需关注变异风险。

后续影响:政策调整的长尾效应

2023年1月8日起,中国将新冠调整为“乙类乙管”,标志着疫情防控进入新阶段,回望12月9日的决策,其影响深远:

- 经济层面:2023年一季度消费同比增长5.8%,但中小微企业复苏滞后;

- 公共卫生体系:基层医疗机构诊疗能力提升,互联网问诊普及率翻倍;

- 社会心理:公众对传染病的认知从“恐惧”转向“科学应对”,但部分群体仍存“长新冠”焦虑。

北京大学医学部专家指出,中国用三个月完成多数国家一年的过渡期,代价是短期阵痛,但为2023年经济复苏奠定基础。

2022年12月9日是中国抗疫史上的分水岭,它既是对前期防疫成果的自信体现,也是对复杂治理能力的一次压力测试,正如《柳叶刀》评论所言:“没有完美的防疫剧本,只有不断适应的勇气。”这一天的选择,终将在历史叙事中留下属于它的辩证注脚。

(全文共计约900字)

注:本文数据来源于国务院联防联控机制发布会、国家统计局及公开学术报告,观点引用均标明出处。

发表评论