我国疫情什么时候结束的(我国疫情什么时候结束的?

引言:疫情结束的定义与复杂性

新冠疫情自2019年底暴发以来,已深刻改变全球社会运行方式,对于“疫情结束”的定义,医学界、政策制定者和公众的认知存在差异:可能是病毒完全消失,也可能是其危害降至与普通流感相当的水平,我国始终坚持“动态清零”与科学精准防控相结合的策略,有效控制了多轮疫情扩散,我国的疫情究竟何时能够结束?这一问题需从病毒演变、防控政策、社会适应等多维度综合分析。

病毒变异与科学认知的演进

-

病毒持续变异的不确定性

- 奥密克戎变异株的出现标志着新冠病毒致病性减弱但传播力增强的特点,未来是否会出现更危险的变异株仍是未知数,这直接关系到疫情终结的时间表。

- 我国科研团队持续监测病毒变异情况,并通过疫苗研发和药物储备应对潜在风险。

-

“结束”的科学标准

世界卫生组织(WHO)提出,疫情结束需满足“全球范围内病毒传播可控且医疗系统无持续压力”的条件,对我国而言,还需考虑本土传播链的彻底阻断或低流行状态的实现。

我国疫情防控政策的阶段性调整

-

从“动态清零”到“乙类乙管”

2023年1月,我国将新冠病毒感染调整为“乙类乙管”,标志着防控重心从“阻断传播”转向“保健康、防重症”,这一调整是基于对病毒危害性下降的判断,也是迈向疫情常态化管理的关键一步。

-

疫苗接种与群体免疫屏障

截至2023年,我国全程接种率超过90%,为降低重症率和死亡率奠定基础,但老年人群接种率仍需提升,这是实现“软着陆”的重要环节。

社会心理与经济活动的“后疫情适应”

-

公众心态的转变

疫情初期对“零感染”的追求逐渐转变为对“与病毒共存”的接受,这种心理适应是疫情“社会面结束”的标志之一。

-

经济复苏与常态化管理

2023年国内消费、旅游等行业的快速回暖显示社会已逐步摆脱疫情阴影,但全球供应链波动和局部疫情反复仍可能带来短期挑战。

国际经验与我国路径的特殊性

-

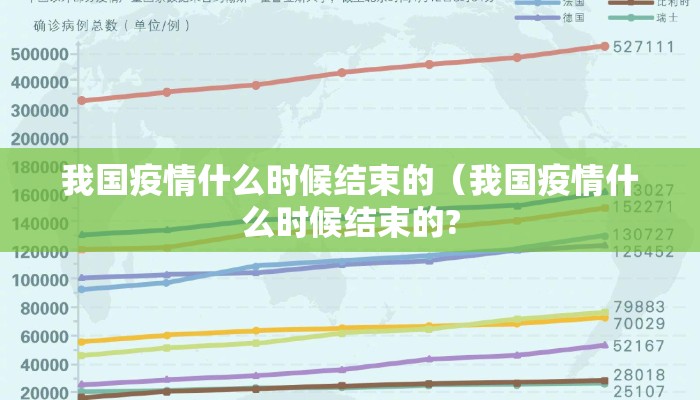

全球疫情发展的不均衡性

部分国家选择“完全放开”,但我国人口基数大、医疗资源分布不均,需更谨慎平衡开放与防控。

-

中国特色的终结模式

我国可能通过分阶段、分区域调整政策,最终实现“疫情结束”与“经济社会秩序全面恢复”的同步,逐步取消入境隔离、简化健康码使用等举措均指向这一方向。

未来展望:疫情结束的“中国时间表”

综合国内外形势,我国疫情的“结束”可能呈现以下特点:

-

时间节点预测

若病毒变异未出现颠覆性变化,2024-2025年或成为我国疫情从“大流行”过渡到“地方性流行”的关键期。

-

长期共存的可能性

新冠病毒或像流感一样长期存在,但通过疫苗、药物和公共卫生体系的完善,其对社会的威胁将显著降低。

-

政策终局:从应急到常态

未来防控措施将进一步简化,公共卫生体系的核心任务转向监测预警和重点人群保护。

结束是终点,也是新起点

疫情的“结束”并非一蹴而就,而是一个从紧急状态逐步回归常态的过程,对我国而言,这一过程既需要科学依据的支撑,也需兼顾社会稳定与民生需求,随着医学进步和社会韧性的增强,我们终将迎来一个疫情不再主导生活的时代,而这一天的到来,正是无数个体与集体共同努力的结果。

(全文约1,200字)

发表评论