【疫情防控一线人员认定标准,疫情防控一线人员认定标准国家规定】

疫情防控一线人员认定标准的意义

疫情防控一线人员的认定标准不仅关系到相关人员的权益保障,也直接影响社会对防疫工作的认可与支持。

-

保障一线人员的合法权益

一线人员包括医护人员、社区工作者、公安干警、志愿者等,他们在高风险环境中承担繁重任务,明确的认定标准有助于确保他们获得应有的补贴、保险、职称晋升等政策支持。 -

激励社会参与疫情防控

合理的认定标准能够增强社会对防疫工作的认同感,鼓励更多人投身抗疫工作,形成全社会共同抗疫的氛围。 -

优化资源配置

通过科学认定,政府可以精准识别真正的一线人员,避免资源浪费或分配不均的问题。

现行疫情防控一线人员认定标准的主要内容

我国各地对疫情防控一线人员的认定标准尚未完全统一,但通常包括以下几个核心要素:

-

工作性质与岗位

- 直接参与确诊或疑似病例救治的医护人员;

- 在隔离点、方舱医院、核酸检测点等高风险区域工作的人员;

- 负责流行病学调查、病毒检测的疾控人员;

- 社区防控、交通卡口执勤、物资配送等基层工作者。

-

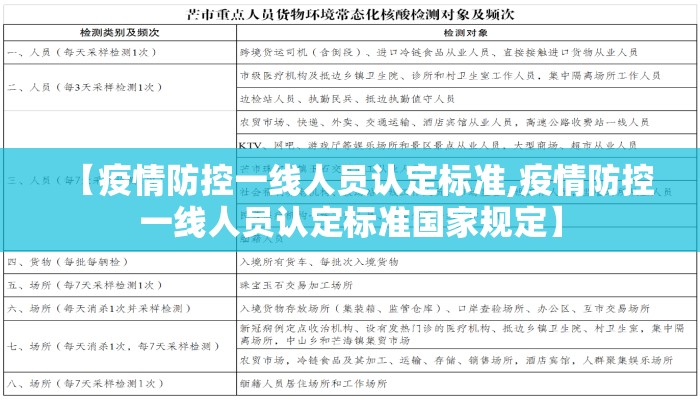

工作时长与风险等级

- 连续工作一定天数(如14天以上);

- 直接接触确诊或疑似病例,或处于高风险环境。

-

贡献程度

- 在疫情防控中表现突出,如参与重症救治、疫苗研发等关键任务;

- 获得政府或相关部门的表彰。

现行认定标准存在的问题

尽管各地已出台相关政策,但在实际操作中仍存在一些争议和不足:

-

标准不统一,地区差异大

不同省份、城市对一线人员的认定范围不同,导致部分人员无法享受同等政策待遇,某些地区仅认定医护人员,而忽视社区工作者或志愿者。 -

认定程序复杂,执行效率低

部分地区要求提供大量证明材料,导致一线人员难以快速获得认定,影响政策落地效果。 -

部分群体被忽视

如临时聘用人员、外卖骑手、保洁人员等,虽承担高风险任务,但可能未被纳入认定范围。

-

动态调整不足

随着疫情变化,不同阶段的防控重点不同,但认定标准未能及时调整,导致部分新出现的风险岗位未被覆盖。

完善疫情防控一线人员认定标准的建议

-

建立全国统一的认定框架

由国家卫健委或相关部门制定基础性标准,各地可根据实际情况细化,但核心范围(如医护人员、社区工作者、公安干警等)应保持一致。 -

简化认定流程,提高透明度

采用“申报+审核”模式,减少不必要的证明材料,并公示认定结果,确保公平公正。 -

扩大覆盖范围,关注边缘群体

将临时工、志愿者、物流人员等纳入认定体系,确保所有为疫情防控作出贡献的人员都能获得相应保障。 -

动态调整标准,适应疫情变化

根据疫情防控的不同阶段(如常态化防控、应急响应等),及时更新认定标准,确保政策的时效性。

-

加强社会监督与反馈机制

设立投诉或申诉渠道,让一线人员能够反馈认定过程中的问题,并及时优化政策。

疫情防控一线人员的认定标准不仅是一项政策问题,更关乎社会公平与抗疫士气,当前的标准虽已初步建立,但仍需进一步优化,以确保所有奋战在一线的人员都能得到应有的认可与保障,应通过统一标准、简化流程、扩大覆盖范围等措施,构建更加科学、公平的认定体系,为常态化疫情防控提供有力支撑。

(全文共计约850字)

发表评论