北京疫情首次发现时间及后续发展回顾

北京疫情首次发现时间

北京作为中国的首都和政治、文化中心,其疫情防控一直备受关注,根据官方公开信息,北京市首次报告新冠肺炎确诊病例是在2020年1月20日,这一时间点与武汉疫情暴发初期基本同步,标志着北京正式进入抗击新冠肺炎疫情的紧急状态。

当时,北京市卫生健康委员会发布通报称,确诊2例新型冠状病毒感染的肺炎病例,这两名患者均有武汉旅行史,其中一位为从武汉来京的游客,另一位则是从武汉返京的北京居民,这一发现引起了北京市政府的高度重视,立即启动了突发公共卫生事件应急响应机制。

疫情初期应对措施

在发现首例确诊病例后,北京市迅速采取了一系列防控措施,1月22日,北京市政府成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组,全面加强疫情防控工作,1月24日,北京市启动突发公共卫生事件一级响应机制,这是最高级别的应急响应。

初期防控措施主要包括:加强对武汉及周边地区来京人员的健康监测;在机场、火车站、长途客运站等重点场所设置体温检测设备;暂停进出北京的省际长途客运班线和旅游包车;关闭各类文化娱乐场所;推迟或取消大型群众性活动等,这些措施为后续疫情防控奠定了重要基础。

北京疫情发展的重要时间节点

2020年6月11日,北京新发地批发市场暴发聚集性疫情,打破了北京连续56天无本地新增确诊病例的记录,这次疫情源头被认为与进口冷链食品相关,北京市迅速对新发地市场及周边小区实施封闭管理,开展大规模核酸检测,有效控制了疫情扩散。

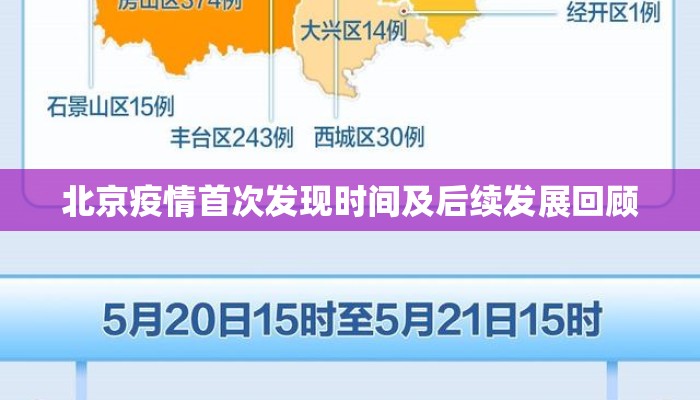

2021年1月,北京顺义区出现局部聚集性疫情,主要涉及某公司员工及其密切接触者,北京市采取精准防控策略,对相关区域和人群进行严格管控,疫情在一个潜伏期内得到控制。

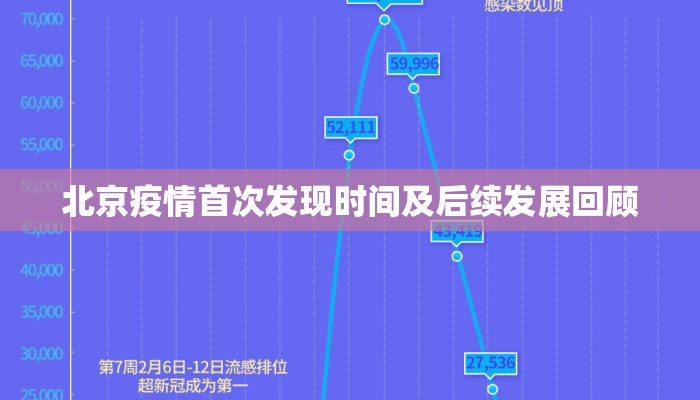

2022年4月,北京再次面临严峻挑战,奥密克戎变异株引发新一轮疫情,传播速度快、隐匿性强,北京市坚持"动态清零"总方针,采取分区分类差异化防控措施,有效遏制了疫情扩散蔓延。

北京疫情防控的主要经验

北京在疫情防控中积累了许多宝贵经验,首先是快速反应机制,一旦发现疫情苗头,立即启动应急响应,争分夺秒开展流调溯源、核酸检测和风险人员管控,其次是科技支撑,广泛应用大数据、人工智能等技术手段,提高流调效率和精准度。

第三是联防联控,建立市区街乡三级联动机制,压实"四方责任",形成全社会共同参与的防控格局,第四是民生保障,在严格防控的同时,确保生活必需品供应充足、价格稳定,医疗服务有序开展。

特别值得一提的是北京的"北京健康宝"系统,这一数字化防疫工具在人员流动管理、风险提示等方面发挥了重要作用,成为精准防控的有力支撑。

北京疫情防控的挑战与应对

作为超大型城市,北京疫情防控面临诸多挑战,首先是人口流动性大,每日有大量人员进出北京,增加了疫情输入风险,其次是国际交往频繁,作为国际大都市,北京需要应对境外输入压力。

针对这些挑战,北京市不断完善防控策略,对于国内风险地区来京人员,实施分级分类管理;对于入境人员,严格执行"14+7"健康管理措施,加强进口冷链食品全链条监管,建立进京冷链食品追溯平台。

在常态化疫情防控阶段,北京市坚持"外防输入、内防反弹"策略,动态调整防控措施,一方面保持必要的防控力度,另一方面尽可能减少对经济社会发展和群众生活的影响,努力寻求疫情防控与经济社会发展的平衡点。

北京疫情防控的社会参与

北京疫情防控取得的成效离不开广大市民的理解、支持和配合,在历次疫情中,北京市民积极响应政府号召,自觉遵守防疫规定,主动配合核酸检测、疫苗接种等工作,展现出高度的社会责任感和公民意识。

社区工作者、志愿者、医务人员等一线防控人员付出了巨大努力,他们日夜坚守在核酸检测点、疫苗接种点、社区防控岗位,构筑起疫情防控的坚固防线,媒体也发挥了重要作用,及时准确发布疫情信息,传播科学防疫知识,营造了良好的舆论氛围。

企业单位严格落实防控责任,灵活采取居家办公、错峰上下班等措施,既保障了生产经营,又降低了疫情传播风险,学校和教育机构根据疫情形势及时调整教学安排,确保师生健康安全。

北京疫情防控的启示与展望

回顾北京疫情防控历程,有几个重要启示:一是早发现、早报告、早隔离、早治疗是关键;二是科学精准施策比"一刀切"更有效;三是科技赋能可以大幅提升防控效率;四是群防群控是战胜疫情的基础。

展望未来,北京市将继续完善常态化疫情防控机制,加强公共卫生应急管理体系建设,提高应对突发公共卫生事件的能力,将疫情防控中形成的好的做法和经验转化为长效机制,推动城市治理体系和治理能力现代化。

在全球疫情尚未结束的背景下,北京作为国际交往中心,将继续统筹好疫情防控和经济社会发展,为保障人民生命健康和首都功能正常运转作出不懈努力,北京疫情防控的经验也为其他城市提供了有益参考。

发表评论