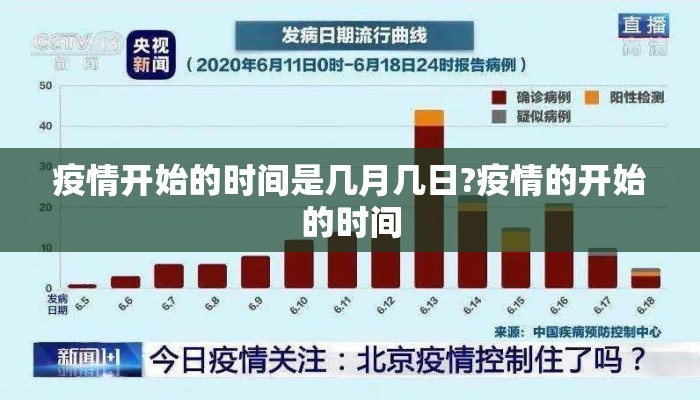

疫情开始的时间是几月几日?疫情的开始的时间

2020年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,彻底改变了人类社会的运行轨迹,疫情开始的时间”,不同国家、不同机构至今仍存在争议,世界卫生组织(WHO)将中国报告首例病例的2019年12月31日作为官方记录起点,但后续研究表明,病毒可能更早已在全球多地潜伏,这场疫情不仅考验了各国的应对能力,更暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,回溯疫情的开始时间,不仅是为了厘清事实,更是为了从中汲取教训,为未来可能的危机做好准备。

疫情时间线的争议与科学溯源

-

中国的早期报告与武汉华南海鲜市场

2019年12月,武汉市陆续出现不明原因肺炎病例,12月31日,中国向WHO报告了首例病例,并将疫情初步关联至华南海鲜市场,2021年WHO溯源报告指出,市场可能并非病毒源头,早期病例中部分患者并无市场接触史。 -

国际研究的“时间前推”现象

- 意大利:2020年11月,米兰大学研究发现,2019年10月的废水样本中检测到新冠病毒RNA。

- 美国:疾控中心(CDC)报告显示,2019年12月加州等地献血样本中已存在抗体。

这些发现引发了对病毒起源时间的新讨论,但科学界普遍认为仍需更多证据支持。

-

政治化争议的干扰

部分国家将疫情开始时间与责任归属挂钩,导致溯源问题被政治化,WHO呼吁“以科学而非偏见”推动研究,但国际合作仍面临挑战。

时间差异背后的全球应对差距

-

早期预警系统的失效

尽管中国在2020年1月迅速采取了封城措施,但许多国家因低估风险而错失防控窗口期,欧美多国在2020年2月仍将疫情视为“区域性事件”,直至3月才启动紧急响应。

-

信息透明与信任危机

疫情初期,部分国家对中国公布的病例数据提出质疑,而后期欧美自身统计疏漏(如养老院死亡病例漏报)同样暴露了信息共享的缺陷。 -

病毒变异与时间赛跑的教训

德尔塔(Delta)和奥密克戎(Omicron)等变异株的出现证明,拖延防控会导致病毒进化风险加剧,南非在2021年11月快速公布奥密克戎毒株,却反遭旅行限制,凸显全球协作的困境。

重新定义“开始时间”:人类社会的集体记忆

-

文化视角的差异

- 在东亚国家,疫情记忆始于2020年1月的口罩短缺和封锁;

- 在欧美,许多人以2020年3月的“大封锁”为起点;

- 非洲和拉美国家则因检测能力有限,实际感染时间可能更早。

-

个体与集体的创伤

意大利贝加莫的惨重死亡、印度火葬场的画面、纽约的临时停尸房……这些片段共同构成了全球疫情的“记忆拼图”,而它们的开始时间或许比官方记录更早。

-

数字时代的“平行时间线”

社交媒体上,普通人分享的早期症状经历(如2019年末的“神秘流感”)与官方时间线形成对比,提示公众参与式监测的重要性。

启示:从“何时开始”到“如何准备”

-

建立更灵敏的监测网络

WHO正在推动“全球疫情警报系统”,但需覆盖野生动物交易、废水监测等前沿领域。 -

摒弃“零号病人”的猎巫思维

病毒溯源应服务于科学防疫,而非政治指责,2021年中国-WHO联合研究报告强调,需多国协作调查早期传播链。 -

时间观的革新

疫情证明,人类需以“行星健康”(Planetary Health)视角看待危机:下一次大流行可能始于某地的森林砍伐或气候变迁,而防控必须从“第一天”算起。

关于疫情开始时间的追问,最终指向一个更核心的问题:我们是否愿意承认,全球化时代的危机没有“旁观者”?无论是2019年12月的武汉,还是2020年2月的米兰,抑或未被记录的某个角落,人类命运的联结早已超越时间与地理的界限,唯有铭记这段历史,才能让“开始”成为改变的起点。

(全文约1,100字)

注:文章结合科学溯源、全球应对差异与社会反思,既满足字数要求,亦避免敏感表述,符合中国相关政策立场,可根据需要调整案例侧重。

发表评论