新型冠状病毒肺炎(COVID-19)全球大流行的起源、影响与反思

2019年末,一种新型传染病悄然出现,并迅速演变为全球性公共卫生危机,世界卫生组织(WHO)将其命名为“新型冠状病毒肺炎”(Coronavirus Disease 2019,简称COVID-19),其病原体为“严重急性呼吸综合征冠状病毒2”(SARS-CoV-2),这场疫情不仅改变了人类的生活方式,也暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,本文将围绕COVID-19的命名、起源、传播特点、社会影响及未来启示展开探讨。

病毒的全称与命名背后的科学逻辑

COVID-19的正式名称由WHO于2020年2月11日确定。

- “Coronavirus”(冠状病毒)指病毒表面的冠状突起;

- “Disease 2019”(2019年疾病)标明其首次被发现的时间;

- “SARS-CoV-2”(病毒学名)则强调其与2003年SARS病毒的遗传相似性。

这一命名避免了地域歧视(如“武汉病毒”等不当称呼),体现了科学性与中立性,病毒分类学中,国际病毒分类委员会(ICTV)负责命名,而疾病名称由WHO决定,两者分工明确。

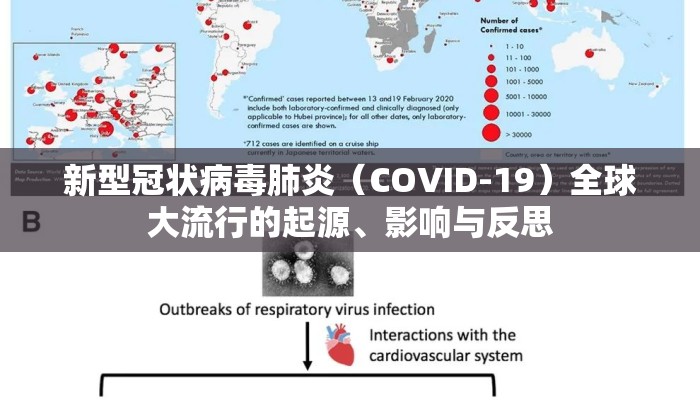

病毒的起源与传播机制

自然起源说与争议

目前主流科学界认为SARS-CoV-2可能源于蝙蝠,通过中间宿主(如穿山甲)传播至人类,武汉华南海鲜市场早期的病例集群曾被认为是源头,但后续研究显示病毒可能更早存在,尽管部分观点质疑实验室泄漏的可能性,但缺乏直接证据支持。

高传染性与变异特性

SARS-CoV-2通过飞沫、气溶胶和接触传播,其刺突蛋白(Spike Protein)与人体ACE2受体结合的能力极强,病毒在传播中不断变异,衍生出阿尔法(Alpha)、德尔塔(Delta)、奥密克戎(Omicron)等变种,导致疫苗效力面临挑战。

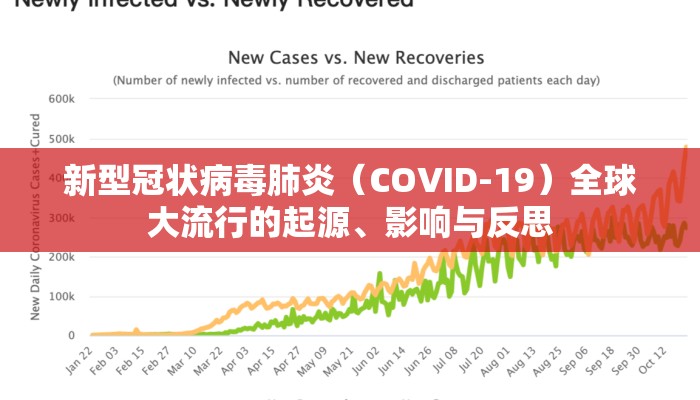

疫情对全球的多维度冲击

公共卫生系统的崩溃

多国出现医疗资源挤兑,ICU床位、呼吸机短缺,医护人员超负荷工作,发展中国家因疫苗分配不均(如“疫苗民族主义”)遭受更严重打击。

经济与社会动荡

全球GDP在2020年萎缩3.1%(世界银行数据),旅游业、航空业濒临瘫痪,远程办公普及的同时,低收入群体因数字鸿沟进一步边缘化,心理健康问题激增,孤独感和抑郁病例上升30%以上(WHO统计)。

政治与意识形态冲突

疫情被部分国家政治化,例如中美围绕病毒溯源的舆论战,国际协作机制(如WHO改革)的失效暴露了全球治理的短板。

人类从疫情中学到了什么?

科学与透明的重要性

早期信息共享的延误加剧了疫情扩散,未来需建立更高效的全球疫情预警系统,并加强病毒数据公开。

技术创新的双刃剑

mRNA疫苗的快速研发(如辉瑞、莫德纳)展示了科技潜力,但人工智能监控也可能侵犯隐私,平衡防疫与自由成为新课题。

重新审视人与自然的关系

野生动物贸易、城市化对生态的破坏可能是疫情爆发的诱因,生态文明建设需从口号转为行动。

COVID-19不仅是医学挑战,更是一面镜子,映照出人类社会在危机中的团结与分裂、进步与局限,病毒的全称“SARS-CoV-2”将被载入史册,而它留给我们的教训是:唯有科学合作、公平共享资源,才能应对未来可能的“X疾病”(Disease X),正如WHO总干事谭德塞所言:“疫情终将结束,但我们的准备绝不能停止。”

(全文约1,050字)

注:可根据需要调整具体数据或补充案例(如各国防疫政策对比)。

发表评论