病毒命名之争,从武汉肺炎到COVID-19的全球话语权博弈

病毒命名的政治性与科学性

2020年初,一场突如其来的疫情席卷全球,而关于病毒的命名问题迅速成为国际社会关注的焦点,最初,部分媒体和政客使用"武汉肺炎"或"中国病毒"等带有地域标签的称谓,引发了广泛争议,随后,世界卫生组织(WHO)正式将其命名为"COVID-19",强调避免污名化,这一过程不仅涉及科学命名规范,更折射出国际政治、种族歧视和公共卫生话语权的复杂博弈。

病毒命名的历史与规则

在病毒学领域,病原体的命名通常遵循一定的科学规范,世界卫生组织(WHO)与世界动物卫生组织(OIE)及联合国粮农组织(FAO)共同制定了《国际疾病分类》(ICD),旨在确保疾病名称的中立性和准确性,历史上,许多疾病的命名曾因涉及地域或群体而引发争议,

- "西班牙流感"(1918年):该病毒并非起源于西班牙,但由于西班牙媒体率先报道,导致这一名称沿用至今。

- "中东呼吸综合征"(MERS):因最初病例出现在沙特阿拉伯,该名称仍带有地域色彩。

- "埃博拉病毒":以刚果的埃博拉河命名,但并未引发大规模污名化。

2015年,WHO发布了《新型人类传染病命名最佳实践》,明确指出应避免使用地理位置、人名、动物或文化群体名称,以减少歧视和误解,在COVID-19疫情初期,这一规则并未被严格遵守。

"武汉肺炎"与"中国病毒":污名化的政治工具

2020年1月,新冠病毒在武汉暴发后,部分国际媒体和政客迅速将其称为"武汉病毒"或"中国病毒",美国前总统特朗普多次在公开场合使用"Chinese Virus"一词,引发亚裔群体遭受歧视和暴力事件的激增,这种命名方式不仅违背科学规范,更带有明显的政治意图:

- 转移国内矛盾:部分国家政府试图通过外部归因,掩盖自身抗疫不力的问题。

- 种族主义抬头:亚裔群体在全球范围内遭遇排斥,甚至暴力攻击。

- 地缘政治博弈:病毒命名成为中美关系紧张的一个焦点。

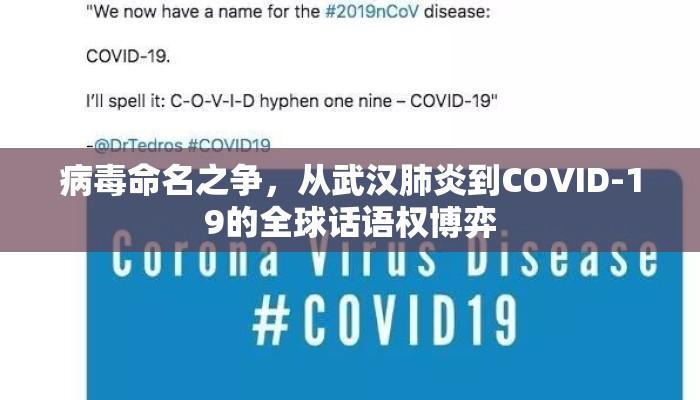

WHO的干预与COVID-19的诞生

面对日益严重的污名化问题,WHO于2020年2月11日正式宣布该疾病的官方名称为"COVID-19"(Coronavirus Disease 2019),并强调:

- "CO"代表Corona(冠状),

- "VI"代表Virus(病毒),

- "D"代表Disease(疾病),

- "19"指该病毒在2019年被发现。

这一命名遵循了科学中立原则,避免了地域或人群的指涉,国际病毒分类委员会(ICTV)将病毒本身命名为"SARS-CoV-2",以表明其与2003年SARS病毒的亲缘关系。

病毒命名对公共卫生的影响

不恰当的病毒命名可能带来严重的公共卫生后果:

- 阻碍国际合作:污名化可能导致某些国家不愿分享疫情数据,影响全球抗疫协作。

- 加剧社会分裂:特定群体被贴上"病毒源头"标签,可能引发社会仇恨。

- 影响科学溯源:政治化的命名可能干扰病毒起源的客观研究。

相比之下,科学、中立的命名有助于:

- 促进全球信息共享,

- 减少歧视和恐慌,

- 提高公众对防疫措施的信任度。

科学应超越政治

病毒无国界,疫情是全人类共同的挑战,COVID-19的命名之争提醒我们,在公共卫生危机中,科学应优先于政治,合作应取代指责,国际社会需进一步强化疾病命名的规范,确保任何新发传染病的称呼既符合科学标准,又能避免不必要的污名化,全球才能更有效地应对下一次可能的疫情。

发表评论