【疫情是几月几日到几月几日,疫情是几月几日到几月几日结束】

2020年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,彻底改变了人类社会的运行轨迹,从首例病例报告到世界卫生组织宣布紧急状态结束,这场疫情持续了近三年时间(2020年1月-2022年12月),其影响深远程度远超公共卫生领域,本文将系统梳理疫情的关键时间节点,分析不同阶段的防控策略,并反思这场危机带给人类的启示。

疫情时间线的全球坐标

根据世界卫生组织官方记录,新冠肺炎疫情的起点可追溯至2019年12月1日中国武汉报告的首例不明原因肺炎病例,2020年1月30日,WHO宣布构成"国际关注的突发公共卫生事件";3月11日进一步升级为"全球大流行",此后两年间,病毒先后经历Alpha、Delta、Omicron等变异株的迭代,直至2022年12月14日WHO总干事谭德塞表示"我们距离宣布疫情结束从未如此接近"。

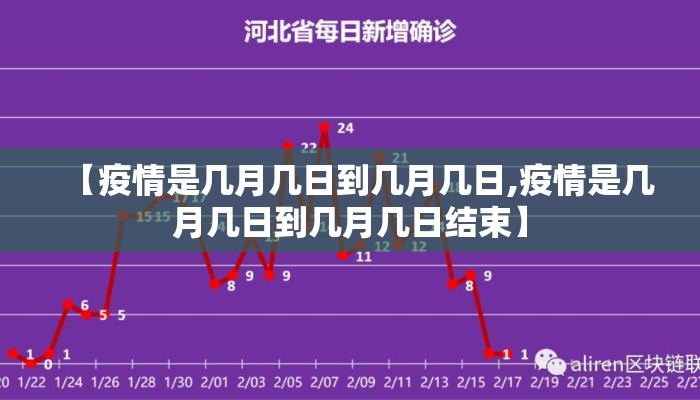

值得注意的是,各国疫情周期存在显著差异,以中美两国为例:中国内地首轮疫情高峰出现在2020年2月,而美国则在2021年1月达到单日新增超30万例的峰值,这种时间差既反映了病毒传播的时空特性,也暴露出国际联防联控机制的短板。

关键阶段的防控策略演变

紧急响应期(2020年1-4月) 中国实施"武汉封城"(1月23日-4月8日)这一现代防疫史上最大规模的隔离措施,76天内建成雷神山、火神山医院,同期意大利成为欧洲首个启动全国封锁的国家(2月21日),纽约市则于3月22日颁布"居家令"。

常态化防控期(2020年5月-2021年6月) 多国推行"检测-追踪-隔离"三位一体策略,中国独创的健康码系统覆盖超10亿人口,韩国首创"得来速"检测站日均检测量达2万次,2020年12月8日英国全球首种疫苗,标志着抗疫进入新阶段。

变异株应对期(2021年7月-2022年12月) Delta变异株推动全球单周新增病例在2021年4月突破570万例,中国坚持"动态清零"政策,而欧美国家逐步转向"与病毒共存",2022年11月11日,中国发布优化防控二十条措施,疫情防控进入新常态。

疫情持续时间的多维影响

从经济维度看,国际货币基金组织统计显示,2020年全球GDP下降3.1%,为1930年代大萧条以来最严重衰退,教育领域,联合国教科文组织报告称,截至2021年5月全球仍有1.3亿学生因学校关闭无法返校,心理健康方面,WHO数据显示全球焦虑和抑郁患病率激增25%。

特别值得关注的是疫苗接种的时间窗口,从首剂接种到大范围覆盖历时18个月,全球已接种超130亿剂疫苗,但分配不均问题突出:高收入国家2021年平均接种率达75%,而低收入国家直至2022年底才达到25%。

疫情终结的辩证思考

尽管WHO于2023年5月5日宣布新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件,但病毒并未消失,美国CDC数据显示,2023年1-6月仍报告新冠相关死亡病例4.2万例,这种"长尾效应"提示我们:传染病大流行的终结不是某个具体日期,而是从紧急模式向常态管理的过渡过程。

从1918年大流感持续2年,到艾滋病流行40年未止,历史经验表明:疫情防控永远在"精准施策"与"过度反应"之间寻找平衡点,中国用3个月控制住本土疫情传播,但后续的边境防控持续了34个月;新加坡早期严格防控后转向开放,其人均预期寿命在疫情期间仍保持增长,这些案例证明,没有放之四海皆准的"标准时长",只有因地制宜的应对方案。

后疫情时代的启示录

当我们回望这段特殊岁月,有几个时间刻度尤其值得铭记:科学家用63小时确定病毒基因序列(2020年1月),中国医疗队援鄂持续42天(2020年2-3月),全球疫苗研发创纪录的326天(2020年1-11月),这些数字背后,是人类面对灾难时展现的科技力量和团结精神。

疫情时间线的真正价值,在于帮助我们建立更健全的"社会免疫系统":建立分钟级的疫情预警机制、完善跨部门的应急响应网络、培养公民的科学素养,正如比尔·盖茨在《如何预防下一次大流行》中所言:"新冠肺炎不会是最后一场大流行,但我们可以让它成为最后一次造成全球瘫痪的疫情。"

站在2024年的今天回望,那段从寒冬到春天的抗疫历程,不仅记录着人类与病毒交锋的日日夜夜,更铭刻着文明在危机中的成长轨迹,疫情的具体起止日期终将淡出公众记忆,但它所催生的公共卫生革新、数字技术应用和国际合作机制,将持续塑造未来世界的发展轨迹,这段特殊历史提醒我们:在全球化时代,任何国家的安全边界都不再是地理疆界,而是人类共同构建的健康防线。

发表评论