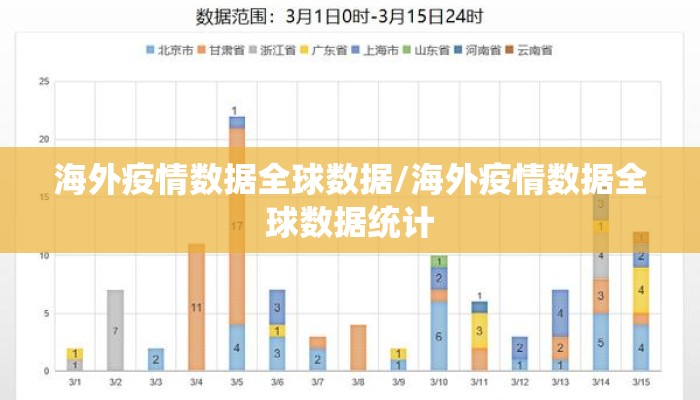

海外疫情数据全球数据/海外疫情数据全球数据统计

自2020年初新冠疫情暴发以来,全球疫情数据已成为各国政府、科研机构和公众关注的焦点,海外疫情数据不仅反映了病毒的传播动态,也为全球公共卫生决策提供了重要依据,本文将从全球疫情数据的现状、区域差异、数据可信度、应对策略及未来展望等方面展开分析,探讨疫情对全球社会、经济和政治的深远影响。

全球疫情数据现状:感染与死亡病例的宏观趋势

截至2023年,全球累计新冠确诊病例已突破7亿例,死亡病例超过600万例(数据来源:WHO),尽管多国已进入“后疫情时代”,但病毒变异株(如奥密克戎亚型XBB)仍在部分国家引发局部反弹。

-

区域差异显著

- 欧美国家:疫苗接种率高,但“与病毒共存”政策导致病例反复波动,美国2023年冬季因XBB变异株导致住院率上升20%。

- 亚洲地区:中国在2022年底调整防控政策后,短期内感染人数激增,但随后趋于平稳;印度、日本等国则面临医疗资源挤兑压力。

- 非洲与拉美:检测能力不足导致数据低估,但南非等国的基因组监测为全球变异株研究提供了关键样本。

-

数据滞后与修正

部分国家因统计口径变化(如德国将“新冠死亡”定义为“死亡时携带病毒”)或检测量下降(如英国取消免费检测),导致数据可比性降低。

数据可信度挑战:政治干预与统计漏洞

-

政治化干扰

- 巴西、美国等国曾因政府淡化疫情,导致数据透明度受质疑,巴西卫生部2021年被曝延迟公布数据以配合政治宣传。

- 中国在疫情初期因信息报送机制不完善引发争议,但后期通过“健康码”系统实现了动态追踪。

-

技术性缺陷

- 低收入国家检测覆盖率不足(如非洲部分国家检测阳性率长期高于20%),实际感染人数可能是报告的10倍以上(《柳叶刀》估算)。

- 死亡病例统计差异:秘鲁因修正标准将超额死亡纳入后,新冠死亡人数从6万上调至18万。

全球应对策略:从封锁到科技防疫

-

疫苗分配不平等

高收入国家接种率超80%,而非洲国家仅35%(WHO数据),COVAX计划因资金短缺未能实现2022年覆盖20%人口的目标。

-

数字化防疫的崛起

- 韩国通过GPS追踪确诊者活动轨迹,将流调时间缩短至24小时内;

- 欧盟推广“数字疫苗护照”,但面临隐私权争议。

-

“动态清零”与“共存”之争

- 新西兰、澳大利亚早期严格封锁成功压制疫情,但经济代价高昂;

- 瑞典“群体免疫”策略导致死亡率一度为北欧邻国的5倍。

未来展望:疫情数据的长期价值

-

建立全球协同机制

WHO呼吁各国共享病毒基因组数据,但地缘政治(如中美数据争端)阻碍合作。 -

强化公共卫生体系

疫情暴露了全球医疗资源分配不均问题,意大利ICU床位短缺导致2020年死亡率激增。 -

大数据与AI的应用

谷歌“流感趋势”模型在疫情中升级,通过搜索关键词预测爆发区域,准确率达70%。

海外疫情数据不仅是数字的集合,更是人类与病毒斗争的缩影,提升数据透明度、推动疫苗公平分配、平衡防疫与经济发展,将是全球社会面临的长期课题,正如比尔·盖茨所言:“疫情不会因国界而停止,我们的应对也不应受此限制。”

(全文约1100字)

发表评论