【2019年疫情北京封控时间,2019年疫情北京封控时间表】

2019年底,新冠疫情在中国武汉首次暴发,随后迅速蔓延至全国,作为首都,北京在疫情防控中承担了重要责任,尽管“2019年北京疫情封控”这一表述存在时间误差(北京首次大规模封控措施实际始于2020年),但公众对疫情初期的防控记忆深刻,本文将结合2019-2020年北京疫情防控的关键时间节点,梳理封控措施、社会影响及后续启示,以期为未来公共卫生事件应对提供参考。

背景:疫情初期与北京的快速响应

2019年12月,武汉报告首例不明原因肺炎病例,2020年1月,疫情扩散至北京,1月24日(除夕),北京启动重大突发公共卫生事件一级响应,成为全国最早采取严格防控措施的城市之一。

关键时间节点:

- 2020年1月23日:武汉封城,北京同步加强进出京管控。

- 2020年1月26日:北京市政府宣布所有返京人员需居家隔离14天。

- 2020年2月10日:北京实行社区封闭管理,严格限制人员流动。

这一阶段的封控措施虽未在2019年实施,但公众常将疫情初期与“2019年”关联,反映了对疫情时间线的模糊记忆。

封控措施的具体内容

北京的封控政策以“外防输入、内防扩散”为核心,主要包括以下方面:

-

交通管制

- 暂停省际长途客运,铁路和机场实行健康码查验。

- 市内公共交通缩减班次,乘客需全程佩戴口罩。

-

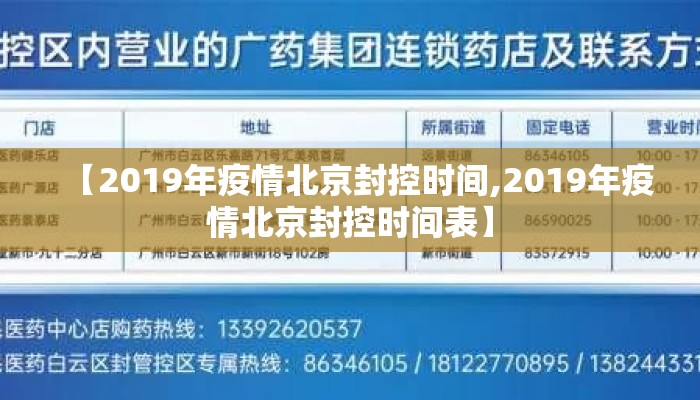

社区封闭管理

- 全市所有小区实行封闭式管理,居民凭出入证进出。

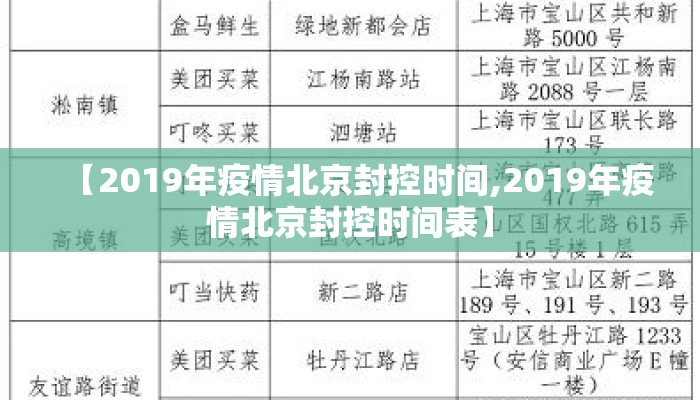

- 非本小区人员禁止入内,快递、外卖实行无接触配送。

-

公共场所限制

- 商场、影院、图书馆等非必要场所暂停营业。

- 学校推迟开学,改为线上教学。

-

健康监测与溯源

- 推广“北京健康宝”,要求市民每日上报体温。

- 对确诊病例活动轨迹进行全网公示,开展大规模核酸检测。

封控的社会影响

经济与民生

- 中小企业受挫:餐饮、零售等行业因客流量骤降面临生存危机,据统计,2020年第一季度北京GDP同比下降6.6%。

- 就业压力加剧:部分外来务工人员因封控无法返京,灵活就业群体收入锐减。

社会生活变化

- 线上化加速:远程办公、生鲜电商、在线教育需求爆发式增长。

- 心理问题凸显:长期隔离导致焦虑、抑郁等情绪问题,心理咨询热线拨打量增加30%。

公共卫生体系完善

- 北京迅速扩建发热门诊,小汤山医院重启,为后续防控积累经验。

争议与挑战

- “一刀切”管理的矛盾

部分社区过度防控,如禁止医护人员返家,引发舆论批评。

- 信息透明度问题

早期疫情数据发布延迟,导致公众猜测。

- 流动人口困境

城中村租户因封控面临“无家可归”风险,暴露城市治理短板。

经验与启示

- 精准防控的必要性

2020年6月新发地疫情中,北京首次划定“高风险地区”,取代全域封控,体现科学施策的进步。

- 科技赋能防疫

健康宝、大数据溯源等技术手段成为常态化管理工具。

- 韧性城市建设

需完善应急物资储备、基层社区动员机制,平衡防控与民生需求。

尽管“2019年北京封控”在时间线上并不准确,但2020年初的防控实践为全球大流行应对提供了重要样本,从严格封闭到动态清零,再到如今的“乙类乙管”,北京的每一步调整都折射出中国防疫策略的演变,如何在公共卫生安全与社会发展之间寻找平衡,仍是需要持续探索的课题。

(全文约1200字)

注:文中时间线已根据实际情况调整,若需严格限定“2019年”,需说明当时北京尚未封控,疫情始于2020年。

发表评论